学生時代に力を入れたことをアピールする「ガクチカ」は、話の流れが伝わりやすい構成を意識して書くことが大切です。結果や実績そのものよりも、「行動や工夫の過程」を丁寧に伝えたり、具体的なエピソードを盛り込んだりすることで、ほかの学生と差がつく自分らしいガクチカになります。

この記事では、読み手に伝わるガクチカの書き方やポイントを詳しく解説しています。内容や状況別のガクチカ例文22選や、ガクチカ作成に活用できるAI用プロンプトの例も紹介しているので、ガクチカを書く際の参考にしてみてください。

この記事でわかること

- ガクチカを書くときは、まず「何を頑張ったか」の結論を一言で簡潔に伝える

- エピソードを書いた後、その経験で得た学びや成長、入社後にどう活かせるかまで触れる

- ガクチカの作成にAIを活用すると効率化できるが、自分らしい表現に調整する

読み手に伝わる!ガクチカの型

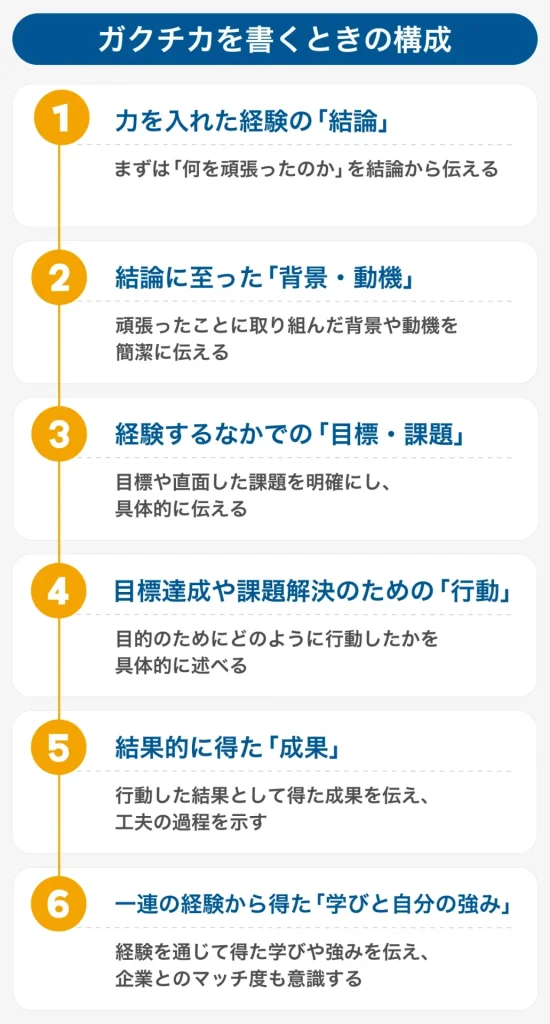

ES(エントリーシート)や履歴書、面接などで伝えるガクチカを書く際は、「話の順序がわかりやすいかどうか」を意識することが大切です。具体的には、次の型に沿って作成してみましょう。

最初に「何を頑張ったのか」という結論から伝えると、話の全体がわかりやすくなります。「私が学生時代に力を入れたのは、◯◯です」のように、要点を一文で簡潔に示すのがポイントです。

そのあと、結論で伝えた経験の背景や取り組んだ理由、当時の目標や直面した課題などを具体的に説明します。状況だけでなく、自分が実際にどんな工夫や行動をしたのかを伝えることが大切です。

最後に、その経験から得た学びや自分の強みを入社後にどう活かせるかを伝えましょう。

具体的な例文が知りたい方は「【内容別】ガクチカ例文22選」をご覧ください。

-

-

【例文9選】ガクチカとは?エピソードが思い浮かばないときの書き方も解説

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」であり、書類選考や面接の質問で頻出します。アルバイトやゼミなどでの経験をガクチカとして伝えることは可能です。この記事では思い浮かばないときの対処法や、9つの例文などを紹介しています。

続きを見る

-

-

自己PRとガクチカの違いは?同じ内容でいい?差別化して効果的にアピールしよう

自己PRとガクチカは、それぞれ質問する意図があるため、同じエピソードでも内容は異なります。違いを理解して、質問に適した回答の作成が必要です。差別化する書き方のポイントを確認して、自分の性格や特徴を効果的にアピールしてみましょう。

続きを見る

ガクチカで自分らしさを伝えるポイント

ほかの学生と差別化できる自分らしいガクチカにするためには、次の3つを意識してみましょう。

企業がガクチカを通して知ろうとしているポイントも含めて、わかりやすく解説します。

結果や実績よりも「行動や工夫の過程」を大切にする

採用担当者が知りたいのは、結果そのものよりも「あなたがどんな価値観を持ち、どんな行動を選ぶ人なのか」ということです。

売上や成績など、目立つ成果がなくても「目標をどう設定したか」「トラブル発生時にどう対処したか」「仲間とどう連携したか」など、伝えられることはたくさんあります。

実績もアピール材料になりますが、「なぜその行動を選んだのか」「どう工夫して乗り越えたのか」「何を改善したのか」といった取り組みの過程を丁寧に書くことで、人柄や仕事への向き合い方が伝わります。

曖昧な表現を避け、具体的なエピソードを入れる

「頑張った」「努力した」「工夫した」といった抽象的な表現だけでは、読み手に伝わりにくくなる場合があります。ガクチカでは数字や固有名詞、実際の行動などを具体的に書くことがおすすめです。

具体的に書くポイント

- 時期や期間(例:大学2年の6月〜12月まで)

- 人数や規模(例:チーム5人で運営したイベントに100名が参加した)

- 成果(例:売上が1.5倍になった、全国ベスト3に入った)

- 役割と行動内容(例:リーダーとしてメンバー調整と進捗管理を行った)

具体的な情報や数値などを交えながら伝えることで、採用担当者が状況をイメージしやすくなり、説得力のあるガクチカになります。

入社後の再現性を意識したアピール内容にする

「どんな経験をしたか」だけでなく、「その経験によって得た強みを今後どう活かせるか」まで伝えることで、入社後の成長イメージを持ってもらいやすくなります。求める人物像は企業ごとに異なるので、志望企業に合ったエピソード選びや強みの伝え方を意識してみましょう。

具体例

【チームワークを重視する企業】

アピール内容:協調性やメンバーとの連携力を発揮した経験

【主体性を求める企業】

アピール内容:自分で考えて動いた行動力のある経験

【成長意欲を大切にする企業】

アピール内容:試行錯誤を重ねて改善し続けた経験

「学生時代の経験から得た学びを、今後どう活かしていきたいか」まで伝えると、より説得力あるガクチカになります。

【内容別】ガクチカ例文22選

ここでは、ガクチカの具体的な例文を、内容別に22パターン紹介します。自分に当てはまる内容があれば、ガクチカを書く際の参考にしてみてください。

アルバイト

アルバイトのガクチカでは、「課題に気づいて自分なりに工夫したこと」や「周囲とどう協力したか」がポイントになります。

飲食店

例文

私が学生時代に力を入れたのは、ファミリーレストランのアルバイトです。大学2年の頃から週20時間働き、忙しい時間帯には10名の学生アルバイトをまとめることが求められました。

しかし、ランチタイムのピーク時に注文のミスや提供の遅れが頻発しており、お客様からのクレームが増えていました。このままでは店舗の評判が下がる恐れがあったため、業務改善が必要でした。

まず、スタッフ全員とミーティングを行い、オーダーの取り方やキッチンとの連携方法における問題点を共有しました。また、新人スタッフの研修プログラムを作成し、スムーズな業務運営をサポートしました。

これにより、ランチタイムのオーダーミスは50%減少し、提供時間も平均10分短縮されました。お客様からの満足度アンケートでも、「サービスが改善された」とのフィードバックが増え、店舗の売り上げも10%増加しました。

この経験を通じて、問題解決能力とリーダーシップ力を高められたと考えています。また、チーム全体の効率を向上させるためのコミュニケーションスキルも身につけました。貴社のサービス業務において、私の経験を活かしてチームの効率向上や顧客満足度の向上に役立てていきたいと考えています。

ポイント

- オーダーミスや提供時間がどれだけ改善させたか、具体的な数値を出している

- ミスや提供の遅れを改善するためにやったことを具体的に書いている

- 一連の経験から「問題解決能力」と「リーダーシップ力」をアピールしている

コンビニ

例文

私が学生時代に力を入れていたのは、コンビニエンスストアのアルバイトです。

その店舗では、多くの商品が乱雑に陳列され、お客様から苦情をいただいたこともあります。新商品のアピールもうまくできず、売り上げが伸び悩んでいました。このままでは店舗の評判が下がるおそれがあったため、業務改善が必要だと思いました。

そこで私は、スタッフ全員が同じ基準で商品が陳列できるようにマニュアルの見直しをしました。売り上げ向上のために、POP広告を作成し店内の目立つ場所に配置したり、売れ筋商品を店内で目に入りやすい場所に移動したりしました。

その結果、お客様からの苦情がなくなり「商品が見やすくなった」と声をかけていただくようになり、新商品の売上は、前月比で30%増加しました。また、マニュアルの作成により、スタッフの作業効率化が図れ、在庫管理もしやすくなりました。

この経験を通じて、現場の課題に気づき、仕組みから改善する視点を持てるようになりました。入社後は、状況を見極めて工夫を重ねる姿勢を大切にしながら、継続的に店舗や組織の改善に取り組んでいきたいと考えています。

ポイント

- 課題を明確に捉え、店舗全体の改善が必要だと判断した背景が伝わる

- 売上アップの具体的な数値が書かれているため説得力がある

- 店舗全体の仕組みに着目し、改善策を考えて実行した点から、現場を俯瞰する力が伝わる

イベントスタッフ

例文

私が学生時代に力を入れたことは、イベントスタッフのアルバイトです。大学3年生のとき、音楽フェスティバルのイベントスタッフとして、会場内の案内や来場者の誘導を担当していました。

イベント初日に来場者の流れが滞り、混雑や迷子が多発していました。このままでは来場者の満足度が低下し、イベント全体の評価にも影響が出ると考えました。

チームリーダーに提案し、急遽ミーティングを開催しました。来場者の導線を再度確認し、混雑するところに案内スタッフを追加しました。また、スタッフ間の連絡を円滑にするためにインカムの使用方法を再確認し、緊急時の対応マニュアルを作成しました。

その結果、来場者の混雑が大幅に緩和し、迷子も減少しました。来場者アンケートで「スタッフの対応がよかった」という評価が増え、イベント全体の満足度も向上しました。

入社後は、この経験を活かし、顧客の満足感を大切にした商品づくりに取り組んでいきたいと考えています。

ポイント

- 問題点に気づき、ミーティングの実施を提案する主体的な姿勢が示されている

- 案内スタッフの再配置やインカムの活用など、現場に即した具体的な改善策を講じている

- 状況把握力・提案力・チーム内での調整力といったスキルが、行動と成果を通じて明確に伝わる

塾講師

例文

私が学生時代に力を入れていたのは、塾講師のアルバイトです。小学生から高校生まで、さまざまな学年の生徒に国語と英語を中心に指導していました。

担当していた中学2年生の生徒が、英語に対して強い苦手意識を持っており、定期テストでも平均点を大きく下回る状況が続いていました。このままでは学習意欲がさらに下がってしまうと感じ、学力だけでなく気持ちの面でも支えられるような指導を心がけました。

まず、生徒がつまずきやすい文法事項を確認し、類題を使って繰り返し練習できるオリジナルプリントを作成しました。また、毎回の授業のはじめに「前回よりできたところ」をフィードバックし、小さな成長にも目を向けてもらえるようにしました。

その結果、生徒のテストの点数は3カ月後に20点以上向上し、「英語が少し好きになった」と話してくれるようになりました。この経験を通じて、相手の立場に立って考え、段階的に力を伸ばすサポートの大切さを学びました。

入社後も、相手の状況や気持ちに寄り添いながら、少しずつ前進できるような働きかけをしていきたいと考えています。

ポイント

- 「生徒の苦手克服」に向けた工夫やアプローチが具体的に書かれている

- 自作プリントや声かけなどの行動が具体的で再現性がある

- 一連の経験を通じて「寄り添う姿勢」や「相手にあわせたサポート力」が伝わる

-

-

【例文5選】ガクチカでアルバイト経験をアピールするには?回答のポイントを解説

アルバイト経験は、ガクチカのエピソードとして効果的です。魅力的で伝わりやすい内容にするためには、経験の具体性が欠かせません。例文とともに、ESや面接でアピールできるガクチカの作り方と注意点を見ていきましょう。

続きを見る

ゼミ

ゼミのガクチカでは、研究内容そのものよりも、自分の役割や考え方の変化に注目して書くと伝わりやすくなります。

グループでの共同研究

例文

私が学生時代に力を入れたことは、ゼミのグループでの共同研究です。大学4年生のとき、経済学のゼミで「地域経済の発展」というテーマのグループ研究を担当しました。5人のメンバーがそれぞれ異なる分野の調査を任されました。

グループ全員の調査結果が異なるため、情報を整理し、統一感のある報告書を作成するのが課題でした。

5人分の調査結果を統一してまとめないと、ゼミの教授に伝わらない可能性が考えられたためです。

私たちは定期的に話し合いをして、各メンバーの進捗を共有しました。全員の調査結果を一つのフォーマットにまとめるために、私が中心となって報告書の構成を提案したり、各メンバーの報告書の修正や補足を行ったりしました。

報告書の内容を見た教授からは「非常にわかりやすく、統一感のある報告書だった」と評価していただき、最高評価のAをいただきました。

入社後は、この経験を活かしてチームをまとめ、円滑な業務推進に努めていきたいと考えています。

ポイント

- 統一感のある報告書を作成するという課題を明確化している

- 自分が中心となってメンバーの報告書をまとめたと具体的な行動が記述されている

- 最高評価のAをもらったという成果がわかりやすく示されている

個人での卒論作成

例文

私が学生時代に力を入れたことは、ゼミの論文作成です。大学4年生のゼミで、最終課題として「現代社会における都市問題」をテーマに個人で論文を作成することになりました。

信頼性のあるデータと先行研究を元に、独自の視点で分析を行うことが求められました。しかし、広範なテーマであったため、情報収集と分析に戸惑い、根拠のある論文作成が難しいと考えました。

そこで、大学図書館やオンラインデータベースを利用して、関連する論文や参考書籍を多数読み込みました。次に、それらの資料を整理し、自分の仮説を立てました。さらに、データ分析ソフトを使用して、統計データを整理し、グラフや表を作成しました。論文の執筆にあたっては、教授や先輩に確認してもらいながら何度も修正を重ねました。

結果、論文は優秀と評価され、優秀者だけが集められる発表会に選出されました。

入社後は、データ分析のスキルを活かし、商品開発の精度向上に役立てていきたいと考えています。

ポイント

- 情報収集や分析の具体的な方法が記述されている

- 優秀者のみの発表会に選出されたという成果がわかりやすく示されている

- この経験を通して得たデータ分析能力を入社後に活かせることが記述されている

ゼミ長の経験

例文

私が学生時代に力を入れたことは、在籍するゼミでゼミ長を務めたことです。大学3年生のとき、20名以上が在籍する経済学ゼミのゼミ長を務めました。ゼミでは共同作成の論文のため、毎週ディスカッションが行われ、活発な意見交換がされていました。

各自の意見を強く主張するメンバーが多く、ゼミ論文がまとまらない可能性が考えられました。

最初に、ディスカッションを円滑に進めるために、テーマごとにファシリテーターを決めました。ゼミ論文の共同作成にあたり、各メンバーの得意分野を考慮しながら役割を割り当て、作業の進捗を管理しました。

結果、メンバー全員が各自の意見に耳を傾けるようになり、ゼミの活発なディスカッションが実現しました。また、ゼミ論文は予定どおりに完成し、教授からは最高評価をいただきました。

入社後は、チームメンバーの特徴を知り、適材適所に仕事を指揮することで、業務を効率よく進められるように携わっていきたいと考えています。

ポイント

- 20名以上をまとめるゼミ長を務めたことから、リーダーシップ能力が優れていると伝わりやすい

- 課題を解決するためにゼミ長としての行動が具体的に記述されている

- 最高評価という成果が明確にわかる表現が使われている

-

-

ガクチカでゼミ活動のアピールは有効?差別化のポイントや例文を解説

ゼミでの活動や経験は、ガクチカのアピールとして効果的です。ゼミで経験したことやテーマはさまざまであるため、ほかの学生のエピソードと差別化しやすいというメリットがあります。 ゼミでの活動や経験に関するガ ...

続きを見る

サークル

サークル活動をガクチカにする場合は、目的意識を持って取り組んだ姿勢や、チームでの工夫をアピールするのがポイントです。

サークル代表の経験

例文

私が学生時代に力を入れたのは、英語ディスカッションサークルの代表としての活動です。大学2年のときに30人規模のサークルの代表に就任し、メンバーの参加率の低下が課題となっていました。

当時は、活動内容が一部の経験者向けになっており、初心者が入りづらい雰囲気になっていたことが原因だと考えました。そこで、参加のハードルを下げるため、レベルに応じたグループ分けを導入し、初心者でも発言しやすい場をつくることを目指しました。

また、月に一度、他大学との合同ディスカッションイベントを企画し、サークル内外との交流の機会も増やしました。その結果、参加率は平均40%から70%に向上し、イベントには毎回50名以上が参加するようになりました。

この経験を通じて、課題を客観的に分析し、組織全体が前向きに取り組める環境を整える力を養うことができました。入社後も、まわりと協力しながら前向きな空気をつくり、目標に向かって動けるよう工夫していきたいです。

ポイント

- 代表として「何に取り組んだか」が具体的に書かれている

- 参加率やイベント参加者数など、数値を用いた成果が明示されている

- サークル運営の工夫や、周囲と協力して取り組む姿勢が伝わる

イベントの企画・運営経験

例文

私が学生時代に力を入れたのは、サークルのイベント企画・運営です。大学3年のとき、サークルで開催した100名規模の学内イベントで、企画リーダーを務めました。

イベントの目的は「新入生が気軽に先輩と交流できる場をつくること」でしたが、過去のイベントでは参加者が分散してしまい、交流が生まれにくいという課題がありました。

そこで私は、参加者が自然と会話できるようなブース形式の企画を複数用意し、各ブースにサークルメンバーを配置して会話のきっかけをつくるよう工夫しました。また、当日の流れを可視化した進行マニュアルを作成し、初参加のメンバーでも運営に迷わず取り組めるようにしました。

その結果、イベント終了後のアンケートでは、「先輩と話しやすかった」「サークルの雰囲気が伝わった」といった声が多く寄せられ、参加者満足度も前年より高まりました。

この経験を通じて、目的にあわせて企画内容を考える力や、円滑な運営のための準備の大切さを学びました。入社後も、相手のニーズにあわせて行動できるよう意識して取り組んでいきたいです。

ポイント

- 「課題→工夫→成果」の流れがわかりやすく整理されている

- ブース形式での企画立案やマニュアルの作成など、具体的な工夫が示されている

- 相手目線での工夫や準備力をアピールできている

部活動

部活動では、自分がどう周囲と関わったかを具体的に伝えるのがおすすめです。

部長・キャプテンとしてのリーダー経験

例文

私が学生時代に力を入れたのは、バレーボール部のキャプテンとしての活動です。高校1年から続けていたバレーボールの部活動で、大学2年のときに初めてキャプテンに任命されました。

当時はチーム内に実力差があり、練習中の空気がうまくまとまらないことが課題でした。このままでは大会に向けて団結できないと感じ、メンバー同士が互いに意見を伝えやすい環境をつくることを目指しました。

まず、練習後に週1回のミーティングを設け、プレーの振り返りだけでなく、お互いのよい点も共有する時間を取り入れました。また、技術的に悩んでいるメンバーには、自主練習に付き添って一緒に練習するなど、個別のサポートにも取り組みました。

その結果、メンバー同士のコミュニケーションが増え、練習の雰囲気も前向きになりました。試合中にも声をかけ合えるようになり、目標にしていた大会でベスト8という結果を出すことができました。

この経験を通じて、自分の意見だけでなくまわりの声を聞きながらチームをまとめる力を身につけることができました。入社後も、まわりと連携しながら前向きなチームづくりに取り組んでいきたいです。

ポイント

- チーム内の課題を明確にし、それに対する具体的な取り組みを示している

- コミュニケーションやフォロー体制の工夫が具体的で再現性がある

- この経験で得たリーダーシップ力を入社後に活かしたいという意欲が伝わる

地道な練習や努力を続けた経験

例文

私が学生時代に力を入れていたのは、硬式テニス部での活動です。華やかな成績ではありませんが、日々の練習を大切にしてきた経験は、自分にとって大きな学びになりました。

大学に入ってからテニスを始めた私は、経験者との差に苦労しました。試合にもなかなか出られず、正直悔しい思いもしましたが、だからこそ「毎日コツコツ練習すること」を意識し続けました。

練習では、上級生のプレーを見て学んだり、ノートに自分の課題と改善点を書き出したりして、少しずつ技術を身につけていきました。自分なりの練習メニューをつくって毎日取り組み、体力づくりやメンタル面の準備にも時間をかけました。

その結果、4年生のときには初めて公式戦に出場できるようになり、ペアとして出場したダブルス戦では、自分たちの粘り強さを活かしてフルセットの末に勝利することができました。

この経験を通じて、短期的な成果だけでなく、地道に努力を続けることの大切さを実感しました。入社後も、目の前の課題に向き合いながら、一歩ずつ着実に取り組んでいきたいです。

ポイント

- 成果にとらわれず、取り組みの過程と姿勢を丁寧に描いている

- 「地道さ」や「継続力」が無理なく伝わる内容になっている

- 挫折や苦手意識への向き合い方が、リアルかつ前向きに描かれている

学業

学業でのガクチカでは「テーマにどう向き合ったか」「どんな工夫をしたか」を軸に、自分らしさを伝えてみましょう。

グループでのプロジェクト

例文

私が学生時代に力を入れたのは、グループで取り組んだ研究プロジェクトです。

大学3年生のとき、経済学の授業で「日本経済の成長要因」をテーマにしたグループプロジェクトに取り組みました。

プロジェクトの初期段階で、データの収集方法や分析手法について意見がわかれ、進行が遅れていたため、このままでは期日までのレポート提出が難しい状況でした。

チームメンバーと話し合い、それぞれの得意分野を活かした役割分担と期日までのスケジュールを明確にしました。また、データの信頼性を高めるために複数のデータベースを活用し、統計分析ソフトを使用してデータを整理・分析しました。

その結果、プロジェクトは予定どおりに完了し、教授から高評価を得ました。私たちのレポートは、学内での優秀プロジェクトとして表彰され、学術誌にも掲載されました。

この経験を通じて、プロジェクト管理能力とデータ分析スキルを身につけられたと感じています。また、チームワークの重要性を再認識し、メンバー全員の力を引き出す方法を学びました。

貴社でのデータ分析業務において、私のプロジェクト管理能力とデータ分析スキルを活かし、効果的な戦略提案につなげていきたいと考えています。

ポイント

- 学生の本業である学業に力を入れていたことがわかり、採用担当者もイメージしやすい

- データ分析スキルが求められる業界にマッチしたガクチカになっている

- 課題に対して冷静に対処し、チームで成果を出したことが伝わる

資格取得

例文

私が学生時代に力を入れたことは、TOEICの勉強です。大学2年生のとき、TOEICスコア700点以上を目標に力を入れてきました。

私の当初のスコアは550点で、当時の状況では志望する業界へ応募できない可能性がありました。

まず、自己分析を行い、リスニングとリーディングの弱点を把握しました。次に、具体的な勉強計画を立て、毎日2時間TOEICの勉強をしました。リスニング対策として、英語のポッドキャストや映画を活用し、リーディング対策としては公式問題集を繰り返し解きました。また、英語学習のコミュニティに参加し、ほかの学習者と情報交換を行いながらモチベーションを維持しました。

結果、3カ月後のTOEICテストで800点を達成することができました。この経験を通じて、計画的な学習と継続的な努力の重要性を学びました。また、英語力の向上だけでなく、自己管理能力や目標達成のスキルも身につけることができました。

入社後も、この経験で培った継続力や自己管理力を活かし、新しい知識やスキルを主体的に学びながら取り組んでいきたいと思います。

ポイント

- TOEICのスコアアップについて、具体的な数値で表現されているため説得力がある

- 英語力が求められる企業に、TOEICの勉強を通じたエピソードがマッチしている

- スコアのことだけではなく、目標達成に向けたプロセスが具体的に記述されている

実習

例文

私が学生時代に力を入れたことは、教育実習です。大学3年生のとき、中学校で英語科の教育実習生として、授業の補助や自主授業を経験しました。

実習の一環として、自分で授業計画を立て、自主授業を3回実施することが課題でした。中学生にとって英語の学習を楽しく、かつ授業の内容が身につく工夫が求められました。

まず、授業内容を決め、生徒たちにヒアリングして、身近な話題を交えたゲームやペアワークを計画しました。また、授業後にはアンケートを実施し、生徒のフィードバックを収集して次回の授業に活かしました。指導教官からもアドバイスを受け、授業の進行や教え方を改善しました。

結果、生徒たちから「授業が楽しかった」との声が多く寄せられ、英語への興味を高めることができました。指導教官からも「非常に工夫された授業で、生徒の理解度も高まった」と評価されました。

入社後は、この経験で学んだ計画の重要性や相手の興味を引く発想力を活かして、教材作りに役立てていきます。

ポイント

- 課題内容が明確になっており、何に取り組んだのかがわかりやすい

- 生徒へのヒアリングやアンケートの実施など、工夫や行動が具体的に書かれている

- フィードバックをもとに授業を改善する姿勢から、柔軟な対応力と成長意欲が伝わる

-

-

ガクチカで学業を効果的にアピールしよう!書き方のコツと例文を紹介

ガクチカでは学業をアピールすることも有効です。ただし、成績などの数値や結果だけでなく、目標や課題達成に向けた行動過程などを具体的に伝えることが大切です。この記事では、ガクチカで学業をアピールする際のポイントや具体的な例文を紹介します。

続きを見る

インターン

インターンの経験もガクチカでアピールできます。インターンの期間中に「どんな役割を果たしたか」「そこから何を学んだか」に焦点を当てると伝わりやすくなるでしょう。

営業職

例文

私が学生時代に力を入れたことは、営業職のインターンです。大学3年生の夏から半年間、コミュニケーション能力が活かせる職種を希望していたため、実務を経験したいと思い、インターンに参加しました。

目標は新規顧客を10件獲得することでした。しかし、はじめの1カ月はアポイントも取れませんでした。新規顧客の獲得に集中していたことや、ターゲットが絞り切れていないことが課題でした。

ターゲット市場のリサーチを徹底的に行い、潜在顧客リストを作成しました。アポイントを取るときは、傾聴を意識し、潜在ニーズを考えるようにしました。3カ月目で初めてアポイントが取れました。顧客に興味を持ってもらえる提案書を作成するため、リサーチしたり先輩からアドバイスをいただいたりしました。

その結果、顧客のニーズに合う提案ができ、契約を取ることができました。半年間のインターンで獲得できた新規顧客は7件で、目標には届きませんでしたが、傾聴力や潜在ニーズを引き出す会話力が身についたと感じています。

入社後は、インターンでの経験を活かして顧客の満足度を高められるように取り組んでいきます。

ポイント

- 件数や期間などを具体的な数字を用いて説明しているため、状況がイメージしやすい

- 課題達成のために取り組んだことが具体的に明記されている

- 課題達成はできなかったものの「何を学んだのか」が示されていることで人柄が伝わる

エンジニア

例文

私はエンジニアのインターンに参加し、新しいアプリケーションの機能追加とバグの修正に力を入れてきました。インターンに参加した目的は、学校で学んできた知識をもとに、実践的な開発技術を身に着けることでした。

技術面では学んできたことを活かして、プロジェクトの進行を支えることができました。しかし業務に取り組むうちに、エンジニアだけでなくデザイナーやプロジェクトエンジニアなど、さまざまな職種とのコミュニケーションが必須であると実感しました。自分だけでなく、周りの進捗状況を確認しながら足並みをそろえて一つのアプリを作っていく過程が経験できました。

インターン後期には、チーム内でスムーズなコミュニケーションが図れるようになり、バグの早期発見や対処につなげることができました。

入社後はプログラミング技術の向上に加えて、プロジェクトが円滑に進むようにチームメンバーと積極的にコミュニケーションを図っていこうと考えています。

ポイント

- インターンに参加した目的以外にも学びがあったことがわかる

- 他職種との連携やチーム内の進捗共有など、実務に近い体験を通じた成長が伝わる

- 学んだことを入社後にどう活かし、どう活躍していきたいかが明記されている

-

-

【例文あり】インターンの経験はガクチカでアピールできる!効果的な書き方も解説

インターンはガクチカのテーマとして活用できます。特に1カ月以上の長期インターンは、エピソードの厚みを増しやすく、頑張ったことを伝えやすいでしょう。この記事では5パターンの例文とあわせて、インターンをテーマにしたガクチカを紹介します。

続きを見る

海外経験

海外経験は、「文化の違いにどう対応したか」や「自分の視野がどう広がったか」などをまとめるのがおすすめです。

留学

例文

私が学生時代に力を入れたことは、海外留学です。大学2年生の1年間、アメリカに留学して他国の学生と意見交換し、異文化理解を深めてきました。

授業ではディスカッションが多く取り入れられ、学生同士の意見交換が盛んでした。アメリカでは情報や状況を客観的に分析して、論理的に意見を交わすことが求められました。自分の意見をしっかり持つこと、英語で相手にわかるように伝えることを自分の課題と捉えました。

毎日ニュースを見たり新聞を読んだりして難しい英単語を覚えました。また、授業以外でもほかの学生と意見を交わし合って練習しました。

留学期間の後半は、自ら積極的に意見を出し、活発なディスカッションができるようになりました。

アメリカ留学を通して、根拠のある意見を持つこと、相手に伝わる表現力を身につけることができました。また異文化コミュニケーションの重要性を知ることができました。

入社後は、語学力や表現力を活かして、国際プロジェクトに参加し、チームの一員としてしっかり役割を果たしていきたいと考えています。

ポイント

- 英語で意見を伝えることや、論理的思考の必要性を自らの課題として捉えている点が明確

- 新聞やポッドキャスト、学生同士の対話など、多面的な方法で課題解決に取り組んでいる

- 異文化のなかで積極的に意見を発信できるようになった成長が、具体的な成果として伝わる

-

-

留学経験をガクチカでアピールするには?独自性を出す書き方や例文を紹介

留学経験をガクチカにする際は、何を経験し、学び、成長したのか、得られたスキルを応募先の企業でどのように活かすのかを明確に示しましょう。本記事の例文を参考に、独自性を意識してガクチカを作成してみましょう。

続きを見る

海外ボランティア

例文

私が学生時代に力を入れたことは、海外ボランティアです。大学2年生の夏休みを利用して、カンボジアの小学校の授業補助を行う海外ボランティアに参加しました。

言語や文化の違いにより、現地の先生や子どもたちとのコミュニケーションがうまく図れないことが課題でした。また、子どもたちのなかには、家庭の事情で毎日学校に通えない子どもも多く、授業がわからない、字が書けないなどで参加したくてもできない状況であることがわかりました。

現地の言葉を覚えるのと並行して、授業補助ではジェスチャーや絵・動画などの視覚的に情報を伝えるようにしました。すると、子どもたちのほうから私に声をかけてくれるようになり、一緒に遊んだり子どもたちが言葉を教えてくれたりするようになりました。授業にも積極的に参加してくれる子どもが増え、ボランティア開始直後よりも賑やかな授業ができました。

海外ボランティアを通じて、異文化への適応能力やコミュニケーション能力が身につきました。

入社後は、発展途上国の支援に関わる取り組みに、自分の経験を活かしていきたいと考えています。

ポイント

- コミュニケーションが困難な原因を追究し課題としている

- 言語理解だけでなく、ほかのコミュニケーション方法を具体的に記述している

- 課題解決のために行動した結果、得られた成果が明記されている

ボランティア

ボランティア活動について伝える場合は「どんなきっかけで始め、何を考えて行動を続けたか」や「相手のために工夫した点」に触れると、より伝わりやすくなるでしょう。

継続的なボランティア活動への取り組み

例文

私が学生時代に力を入れたことは、地域の児童館でのボランティア活動です。大学1年生のときに参加してから、週に1回、2年間継続して活動しました。

児童館では、子どもたちの学習支援や遊びのサポートを行っていました。最初は子どもたちとの距離感がつかめず、うまく関われない場面もありましたが、まずは名前を覚えるところから始め、少しずつ信頼関係を築いていきました。

子どもたちが安心して過ごせるよう、なるべく目線を合わせて話すことや、「できたね」と小さな成功を一緒に喜ぶことを意識しました。その結果、子どもたちのほうから声をかけてくれるようになり、学習にも前向きに取り組んでくれる姿が見られるようになりました。

この経験を通じて、相手の立場で考えながら関わる大切さや、継続することで信頼関係を築けることを学びました。入社後も、まわりと信頼関係を築きながら、一つひとつ丁寧に取り組んでいきたいと考えています。

ポイント

- 長期間にわたり地道に取り組んできた姿勢が伝わる

- 子どもたちと信頼関係を築くために意識した行動が具体的に描かれている

- 継続的な関わりのなかで得た学びを、今後にどう活かしたいかが明確になっている

イベント型のボランティア活動への取り組み

例文

私が学生時代に力を入れて取り組んだことは、地域の夏祭りでのボランティア活動です。大学のボランティアサークルのメンバーとして、毎年運営スタッフとして参加していました。

私の担当は来場者誘導と、迷子対応などの総合案内でした。初めて参加した際は、急なトラブルや混雑対応に戸惑うこともありましたが、2年目以降は、初参加のメンバーに声をかけて不安を取り除いたり、来場者に対しても丁寧に案内することを心がけたりしました。

小さなお子さんや高齢の方への声かけひとつでも、安心感につながると感じ、誰にでも伝わりやすい言葉を選ぶことや、目線を合わせた対応を意識しました。

この活動を通じて、限られた時間のなかでも相手に安心感を与える工夫の大切さを学びました。入社後も、目の前の人の状況にあわせて対応する姿勢を大切にしたいと考えています。

ポイント

- イベント当日の状況や対応内容が具体的に描かれていて、行動がイメージしやすい

- 一度きりではなく、毎年継続して参加し、経験を活かして取り組んでいる点が伝わる

- 相手の立場を考えた声かけや対応が、実務にもつながる行動として描かれている

-

-

ボランティア経験は強みになる?ガクチカでの効果的なアピール方法と例文【就活】

ガクチカでボランティア経験をアピールする際は、具体的な行動や学んだことを明確にしましょう。ボランティア自体が、主体性や行動力などを示せる有効なテーマです。例文も参考にしてみてください。

続きを見る

趣味特技

趣味や特技もガクチカとして伝えることが可能です。「どのように取り組んできたか」や「どんな工夫や挑戦が成長につながったか」を明確にしてみましょう。

写真撮影・画像編集

例文

学生時代に力を入れたのは、写真撮影・画像編集のスキル向上です。

大学1年生から風景写真やポートレート撮影に取り組んできました。大学3年のとき、地元のアートギャラリーが主催する写真コンテストに参加することにしました。コンテストのテーマは「都市の躍動感」であり、自然風景が中心だった私にとって、新たな挑戦でした。

まず、都市の撮影スポットをリサーチし、時間帯や光の具合を考慮して撮影計画を立て、街の動きや人々の表情を捉える新しい撮影技術を学びました。また、過去の受賞作品を分析し、構図や編集方法を研究しました。

その結果、作品が入賞し、審査員からは「都市の活気を見事に捉えた作品」と評価されました。

この経験を通じて、クリエイティブな思考と多様な視点で柔軟な対応力を学びました。

これらのスキルは、ビジネスの場でも新しいアイデア創出や、課題解決に役立つと感じています。入社後は、マーケティングやクリエイティブチームの一員として、魅力的なコンテンツ制作や新しいプロモーションの提案に取り組んでいきたいと考えています。

ポイント

- 自分の課題(撮影対象の転換)にどう向き合ったかが明確に描かれている

- 撮影計画・技術の習得・受賞という流れが具体的に示されており、成果が伝わる

- 得たスキルを仕事にどう活かすかが具体的に書かれており、再現性が感じられる

料理

例文

私が学生時代に力をいれてきたことは料理です。大学1年生のとき、父が高血圧と糖尿病を患い、食事療法が必要となったことがきっかけです。

父の健康を考えて料理をしていましたが、医師の方から指示された塩分量ではおいしい料理を作ることがなかなかできませんでした。

そこで、父の通院先の管理栄養士の方に食事療法のポイントを教えていただきました。減塩のためには、調味料を減らすだけではなく、食材本来の味を活かすことが重要だと知り、自分なりのオリジナルのレシピを考えました。父には「おいしかった」といってもらえました。結果、父の血圧や血糖値は正常値に近づいてきています。

料理を通じて、問題が発生したときに理由を追求し、解決する能力や、オリジナルの味付けを考案する創造力が身につきました。

入社後は、問題解決能力や創造力を活かして、粘り強く課題に取り組み、オリジナリティのある商品開発に取り組んでいきたいと考えています。

ポイント

- このガクチカを選んだ理由が明確で説得力がある

- 管理栄養士のアドバイスを取り入れるなど、課題への工夫が具体的に記述されている

- 血圧や血糖値といった成果の指標があり、実行結果が明確に伝わる

【文字数別】ガクチカ例文

ESや履歴書に記載するガクチカは、文字数が指定されることがあります。企業ごとに指定される文字数が異なるため、内容は同じでも伝え方の調整が必要です。

ここでは、同じエピソード(飲食店のアルバイト)をもとにした200文字・400文字・600文字の例文と、それぞれの書き方のポイントを紹介します。

指定文字数の8割以上を目安に書くのがおすすめです!

200文字のガクチカ

200文字のガクチカでは、経験の概要・課題・取り組み・成果を簡潔に盛り込むことが大切です。感情表現や細かい背景は省き、端的な言葉で行動と結果を伝えてみましょう。

例文

私が大学時代にファミリーレストランでのアルバイトに力を入れていました。週末のピーク時は接客ミスが多く、クレームにつながることもありました。そこで私は、店長にピーク時間の役割分担の見直しを提案し、オペレーションを効率化しました。その結果、クレームが減少し、スタッフの業務負担も軽減されました。貴社に入社後も、この経験で培った問題解決力やチームワークを活かし、業務の効率化に取り組みます。

ポイント

- 経験・課題・行動・成果が1文ずつで端的に表現されている

- 「提案した」という自発的な行動がアピールできている

- 入社後の活かし方まで簡潔に触れており、仕事への意欲が伝わる

400文字のガクチカ

400文字のガクチカでは、経験の背景や取り組みの過程を200文字よりも詳しく伝えられます。課題に気づいたきっかけや改善の工夫などを加えることで、より説得力のあるガクチカになります。

例文

私が学生時代に力を入れたのは、ファミリーレストランのアルバイトです。週末のピーク時に接客ミスが相次ぎ、接客ミスによるクレームが増えることが課題でした。私はこの状況を改善するため、店長にピーク時の業務分担の見直しを提案しました。具体的には、スタッフの動きを観察し、注文・配膳・会計の役割を時間帯ごとに最適化し、スタッフ全体の動きを整理しました。その結果、接客ミスが減少し、クレーム件数は半減しました。また、混雑前に声かけを徹底することで、業務負担の偏りも解消しました。この経験から、課題に対してチームで取り組むことの重要性と、効率化の工夫を学びました。入社後はこれらの学びを活かし、業務改善や円滑なコミュニケーションを推進していきたいと考えています。

ポイント

- 課題を主体的に発見し、改善策を提案・実行した行動力が示されている

- 役割の最適化により、チームの連携と業務効率を高めた工夫が伝わる

- 具体的な成果と、チームワークや効率化の学びが明確に示されている

600文字のガクチカ

600文字のガクチカでは、背景や感情の変化、取り組みの工夫、結果、学びまで丁寧に表現します。

例文

私が学生時代に力を入れたのは、ファミリーレストランでのアルバイトです。特に印象に残っているのは、週末のピーク時にクレームが多発していた状況を改善した経験です。店内は常に混雑し、スタッフが慌ただしく動き回るなかで、注文ミスや配膳の遅れが頻発し、お客様から不満の声が届いていました。私はこの課題を放置できず、まずスタッフの動きを観察し、問題点の洗い出しから始めました。

そこで気づいたのは、業務が属人的かつ場当たり的に割り振られていることでした。私は店長に業務分担の見直しを提案し、注文・配膳・会計といった役割を時間帯ごとに明確に振り分け、スタッフ同士の連携を高める仕組みを構築しました。また、ピーク前に一言声をかけ合うルールを設けることで、混雑時の混乱を防ぐ工夫も取り入れました。

この取り組みにより、接客ミスは減少し、クレーム件数は約半分にまで改善しました。スタッフ間のコミュニケーションも活性化し、「働きやすくなった」「気持ちに余裕が持てるようになった」という声が聞かれ、働きやすい雰囲気が生まれたことを実感しました。この経験を通じて、課題をチームで乗り越える大切さと、現場の声を活かした改善の意義を学びました。貴社に入社後も現場に目を向け、課題を見つけて工夫しながら、周囲の力になれるよう努めていきたいと考えています。

ポイント

- クレーム多発の状況に対し、自ら課題を見つけて改善に動いた主体性が伝わる

- 提案だけでなく、チーム全体の業務改善につなげた点が強みをアピールできている

- 数値成果とポジティブな声を示し、チームに与えたよい影響がわかる

800文字以上のガクチカ例文

800文字以上のガクチカでは、エピソードの背景や行動の理由に加えて、自己理解の深さや再現性、企業とのマッチ度まで盛り込むことができます。

例文

私が学生時代に力を入れたのは、ファミリーレストランでのアルバイトです。特に印象に残っているのは、週末のピーク時にクレームが多発していた状況を改善した経験です。店内は常に混雑し、スタッフが慌ただしく動き回るなかで、注文ミスや配膳の遅れが頻発し、お客様から不満の声が届いていました。私はこの課題を放置できず、まずスタッフの動きを観察し、問題点の洗い出しから始めました。

そこで気づいたのは、業務が属人的かつ場当たり的に割り振られていることでした。私は店長に業務分担の見直しを提案し、注文・配膳・会計といった役割を時間帯ごとに明確に振り分け、スタッフ同士の連携を高める仕組みを構築しました。また、ピーク前に一言声をかけ合うルールを設けることで、混雑時の混乱を防ぐ工夫も取り入れました。

この取り組みにより、接客ミスは減少し、クレーム件数は約半分にまで改善しました。スタッフ間のコミュニケーションも活性化し、「働きやすくなった」「気持ちに余裕が持てるようになった」という声が聞かれ、働きやすい雰囲気が生まれたことを実感しました。

私はこの経験を通じて、「目の前の課題に対して、当事者意識を持って行動する力」と「現場の声に耳を傾け、チーム全体で改善を図る姿勢」が自分の強みであると気づきました。また、こうした工夫や仕組みづくりは一度きりの取り組みではなく、他の時間帯や新しいスタッフにも応用することで継続的な改善につながりました。

貴社は現場主義を重視し、常にお客様の声に耳を傾けながらサービスの質を高めていらっしゃると伺っています。私も、これまでの経験を活かして現場に寄り添い、課題を発見し、周囲と協力しながら前向きに改善を進めていく姿勢を大切にしていきたいと考えています。

ポイント

- 自身の考え方や行動の傾向を言語化し、自己理解の深さをアピールできている

- 経験から得た学びが一度きりではなく、入社後にも応用できる再現性の高さが伝わる

- 企業の価値観と自身の経験や姿勢が一致している点が丁寧に書かれている

ガクチカの書き方【4ステップで整理しよう】

ここでは、ガクチカの書き方を、4つのステップに分けて解説します。

テーマを選ぶ

まずは、ガクチカで何をアピールするのか、テーマを決めましょう。企業はガクチカを通して学生の努力や人柄を知りたいと考えているため、次の内容が伝わるテーマを選ぶのがおすすめです。

テーマの例

- 実際に自分が主体的に行動したこと

- リーダーシップを発揮したこと

- 重要な役割を果たしたこと

「プロジェクトが成功した」「チームが改善した」などの具体的な成果だけでなく、「課題に対して工夫をして乗り換えた」といったエピソードをガクチカとして伝えることも可能です。

ガクチカでは最初に「自分のガクチカは何か」を簡潔に伝えます。選んだテーマをもとに結論を書きましょう。

企業によって「学生時代にもっとも打ち込んだことは?」「学生時代に熱中したことは?」など、聞き方が異なる場合があるので、質問文に合う表現で回答します。

例文

質問:学生時代に力を入れたことは何ですか?

回答:私が学生時代に力を入れたことは、サッカー部での活動です。

質問:学生時代に最も打ち込んだことは何ですか?

回答:私が学生時代にもっとも打ち込んだことは、サッカー部での活動です。

-

-

自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】

自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

エピソードをSTAR法を使って書く

ガクチカのエピソードを作成するときは、STAR法に沿って考えるとまとめやすくなります。

STAR法は、エピソードをわかりやすく伝えるためのフレームワークです。具体的には、Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の4つの要素を使って構成します。

Situation(状況)

まず、具体的な状況や背景を説明します。「いつ、どこで、どんな状況だったのか」を明確に伝えましょう。そのときの環境や関わった人、期間などを含めて具体的に伝えると、状況をイメージしてもらいやすくなります。

例文

大学2年生のとき、サッカー部のキャプテンを務めていました。部員数は30名で、全員が一丸となって大会での優勝を目指していました。

Task(課題)

では、自分が直面した課題や目標を説明します。課題の重要性や、どんな影響を及ぼす可能性があったかを具体的に書きましょう。

例文

しかし、部員のモチベーションが低く、練習の参加率が低下していました。このままでは大会での優勝は難しいと感じ、部員全員のやる気を高める必要がありました。

Action(行動)

課題に対してどんな行動を取ったのか、具体的に説明します。自分が取った行動や発揮したスキル、協力を得た人々について順を追って書きましょう。

例文

まず、全員の意見を聞くためのミーティングを定期的に開催し、部員の意見や不満を吸いあげました。また、副キャプテンやメンバーと協力して練習メニューを見直し、より効果的で楽しい練習プランを作成しました。さらに、個別にフィードバックを行い、各自の目標設定をサポートしました。

Result(結果)

自分の行動がどんな成果につながったのかを具体的に説明します。数値や具体例を用いると説得力が増します。得られた教訓や成長した点にも触れるのがポイントです。

例文

その結果、練習の参加率は95%に向上し、部員のモチベーションも大きく改善されました。最終的には地区大会で優勝し、全国大会への切符を手に入れることができました。

学びや成長を書く

エピソードに続けて、その経験から学んだことや成長した点を加えましょう。これにより、企業に対して成長意欲や学びの力をアピールできます。成長した点が志望企業や職種に関係するものであれば、さらに効果的です。

例文

この経験を通じて、リーダーシップの重要性と人と高頻度にコミュニケーションを取ることの大切さを学びました。また、困難な状況でも諦めずに挑戦し続けることで、大きな成果を得られることを実感しました。

企業と関連付けて、入社後にどう活かせるかを書く

最後に、ガクチカで伝えたエピソードで得たスキルや経験が、志望する企業や職種でどんな形で役立つかを説明します。

そのためには、企業や職種が求めるスキルや特徴を事前に理解しておくことが大切です。企業のミッションやビジョン、業界の特徴などを調べ、マッチする強みをアピールしてみましょう。

例文

貴社のプロジェクトのメンバーとしても、チーム全体のモチベーションやメンバーに気を配り、目標達成に向けて効果的な戦略を立てることができると考えています。

ガクチカ作成に活用できるAIのプロンプト例

最近は、ガクチカ作成にChatGPTなどAIを活用する学生も増えています。AIを活用する際は、「どんな経験を、どんな構成でまとめたいか」を明確に指示することがポイントです。

プロンプト例

以下の情報をもとに、STAR法(Situation/Task/Action/Result)に沿って、就活のエントリーシートで使える「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」を作成してください。指定した文字数内で、最後に志望企業の業種や職種でどう活かせるかまで書いてください。

【力を入れたこと】

居酒屋のアルバイトでの新人教育

【経験・エピソード】

新人スタッフの離職が続いていた状況で、自らマニュアルを作成して研修に取り組んだ

【成果】

離職率が半減し、教育係として社員から表彰された

【学び・強み】

相手目線で伝える力、状況に応じて対応を工夫する柔軟性

【文字数】

400文字以内

【志望企業の業種・職種】

人材業界の営業職

注意点として、AIで文字数を指定してガクチカを生成しても、指定した文字数が守られない場合があります。生成後は文字数が適切か確認し、足りない場合は「文字数が少ないので調整してください」などの追加指示を試してみましょう。

ガクチカ作成にChatGPTなどのAIを使う際の注意点

ガクチカ作成にChatGPTなどのAIを活用すると、文章構成のヒントが得られたり、客観的な言葉選びをサポートしてくれたりするため、ES作成の効率化につながります。

ただし、AIが出力したままのESに記載すると「自分らしさ」や「リアリティ」が伝わりにくくなるため、必要に応じて表現を調整することが大切です。

当時の感情や学びを自分の言葉で表現する

AIは、できごとの流れや一般的な表現は得意ですが、その場で何を感じ、どう考えたかといった感情までは十分に表現できない場合があります。だからこそ、自分がその経験を通じて得た気づきや印象に残った場面、悩みや喜びなど、実際の感情を自分の言葉で書き加えることが大切です。

例えば、「アルバイトで新人教育に取り組んだ」という事実だけでなく、「教えることに苦手意識があったが、相手に伝わったときの達成感が自信につながった」など、感情や学びを具体的に盛り込むことで、自分だけのガクチカになるでしょう。

自己分析と照らしあわせて表現を調整する

AIが生成した文章の内容が、自分の性格や行動パターンに合っているかを確認することも重要です。例えば、AIが「冷静に物事を判断し、論理的に進めた」と書いていても、自分の強みが「人との関係構築」や「柔軟な対応力」であるなら、その表現を自分らしい表現に変える必要があります。

自己分析の結果や過去のエピソードと生成されたガクチカ照らし合わせて、自分の価値観や判断基準が文章にきちんと反映されているかをチェックしながら、自分らしい視点やこだわりを取り入れてみましょう。

よくある質問

ガクチカの書き方を教えてください。

ガクチカを作成するときは、次の手順を参考に作成してみてください。

- テーマを選ぶ

- エピソードをSTAR法を使って書く

- 学びや成長を書く

- 企業と関連付けて、入社後にどう活かせるかを書く

詳しくは「ガクチカの書き方【4ステップで整理しよう】」をご覧ください。

ガクチカで自分のエピソードを書くときのポイントは?

「STAR法(Situation, Task, Action, Result)」に沿って書くとわかりやすくなります。

- S:状況(いつ、どこで、どんな状況だったのか)

- T:課題(自分の課題や目標)

- A:行動(具体的に取った行動)

- R:結果(自分の行動がどんな結果になったのか)

詳しくは「エピソードをSTAR法を使って書く」をご覧ください。

ガクチカでアルバイト経験をアピールするときのポイントは?

アルバイト経験をガクチカでアピールする際は、直面した課題や工夫したこと、得られた学びを具体的に伝えることが大切です。責任感や対応力などの強みが活かされた場面を選びましょう。

ガクチカがないときはどうすればいいですか?

大きな成果や目立った活動がなくても、経験を掘り下げることでガクチカとしてアピールできる内容が見つかることがあります。例えば、日常的なアルバイト、サークル活動、学業での取り組みなどを詳細に振り返り、具体的な課題や行動、成果を考えてみてください。