将来について考えるとき、「好きなことを仕事にできたら楽しそう」と思うことがあるかもしれません。社会に出て働いている人たちのなかには、好きなことを仕事にして活躍する人もいれば、そうではない人もいます。

好きなことを仕事にするとどんなよいことがあるのか、意外なデメリットがあるのかを把握しながら、自分の将来と好きなことを照らし合わせて深掘りしてみましょう。

この記事でわかること

- 好きなことを仕事にすることにもデメリットは存在する

- 好きなことを仕事にするのはやりがい以外にも、将来的なキャリアアップとしてもメリットがある

- 「好きなこと」が見つかっていないときは、自己分析などで自分を深く知る必要がある

目次[表示]

「好きなことを仕事にする」は可能なのか

好きなことを仕事にするって、できることなのかな?

自分の好きなことを仕事にすることは可能です!

昨今では、SNSなどで「好きなことを仕事にしている人」を見かけることも多くなっています。好きなことを仕事にすれば、自分の才能や興味を生かして働くことができるので、多くの人にとって魅力的な選択肢になるでしょう。

ただし、好きなことを仕事にするのは簡単なことではなく、誰にとってもベストな選択肢であるとは限りません。人によっては「好きなこと」と「仕事」を切り分けたほうがいいケースもあります。

「好きなことを仕事にする」のが、どんな人に向いているかは「好きなことを仕事にするのが向いている人」の見出しで解説しています!

好きなことを仕事にしている人の割合

株式会社キュービックが実施した「今の仕事が『好きかどうか』と『その理由』」について行った調査では、「とても好き」と回答した人は12%、「まあまあ好き」と回答した人は26%、「今の仕事が好き」と回答した人は合計38%という結果になりました。好きな理由としては、「やりたい職種」「やりがいを感じる」といった人が多いようです。

「好きなことを仕事にしたほうがいい?」という質問には、「したほうがいい」が47%、「しないほうがいい」が12%という結果になりました。

やりたいことに取り組めること、やりがいを感じることが、「好き」につながるんですね。

データ参考元:今の仕事が好きな人の割合は38%!ミライトーチが”仕事の好き嫌い”について社会人1,000人に調査 | 株式会社キュービックのプレスリリース

※調査期間:2024年6月21日~24日

※調査対象:社会人男女20~60代

※回答者数:1,000人(20~60代/各200人)

好きなことを仕事にする前に理解しておきたいこと

好きなことを仕事にしてやりがいを感じている人もいます。一方で、これから就活をスタートする方、社会に出て働く方の場合、次のようなことを把握しておくことも大切です。

好き=得意とは限らない

「好き」と「得意」は同じとは限らず、好きなことでも実際に業務として行うと、思うようにいかないこともあります。好きなことを仕事にした結果、仕事として行うにはスキルが足りなかったという可能性もあるでしょう。

社会人として好きなことを仕事にした経験がない場合は、働きながら基礎的なスキルを身につけることも必要になるでしょう。

「好き」が「義務」に変わることを受け入れる

仕事では、社内外の人との関わりがあったり、納期が決められていたりと、自分が思うように仕事できないことも少なくありません。

好きな仕事であってもさまざまなプレッシャーがあり、「好きなのにつらい」と感じることもあるはずです。

好きなことを仕事にしたからこそ、プライベートとは違うことを理解し、割り切ることも必要です。

「好き」がお金になるとは限らない

好きなことを仕事にすることでやりがいを感じられる一方、職種や職場などによっては、昇給につながりにくい可能性があります。

仕事のやりがいのなかには、好きなことに挑戦する以外にも、人によっては昇給など金銭面での待遇もあるはずです。

「好きなこと」と収入を両立できない環境では、やりがいを感じにくいかもしれません。自分にとってどんなことがやりがいなのか、収入が多少低くてもワークライフバランスが自分に合っているのかも考えてみることが大切です。

自分よりレベルが高い人がいる可能性を受け入れる

好きなことに対してスキル、経験に自信がある方の場合、社会に出れば自分よりハイレベルな人がいる可能性も考慮しておきましょう。

就職先の先輩だけではなく、同じタイミングで入社した同期が、自分より高いスキルをもっているかもしれません。そのため、人によっては自信を喪失する方もいるでしょう。

ハイレベルな人に合うと自信をなくしてしまう人もいますが、「よい意味で刺激のある環境」「自分の成長につなげられる」というメリットもあるため、過度にネガティブにならずに、前向きに捉えることができるでしょう。

好きなことがわからない!自分に合う仕事を見つける方法

「好きなことを仕事にしてみたい」と思っていても、自分に合う仕事がどんなものなのか、まだ明確になっていない方もいるでしょう。そのような方は、ここで紹介する方法を実践して、自分に合う仕事を少しずつ深掘りしてみてください。

「何をしているときが好きか」を振り返る

まずは自分自身を振り返り、「何をしているときが好きか」という行動に注目して考えてみましょう。

例えば、一口に「ファッションが好き」といっても適職はさまざまです。「服を選ぶのが好き」という方もいれば、「自分が着るのが好き」「ファッション雑誌を見るのが好き」「ファッションのトレンドを調べるのが好き」といった方もいるでしょう。

「好きの種類」と「仕事」の例

- 服選びが好き:スタイリストやバイヤー

- 着るのが好き:アパレルの販売員

- 雑誌を見るのが好き:出版社の編集者

- トレンドを調べるのが好き:広報やマーケター

このように、ファッションという「ジャンル」や「モノ」だけでなく、「行動」で考えていくことが大切です!

成功経験と失敗経験を振り返る

これまでの成功経験と失敗経験を振り返ってみることも方法のひとつです。成功経験を振り返れば、自分が興味を持っていることや得意なことが明確になります。

例えば、スポーツで入賞した経験があった場合は、そのスポーツに興味を持っているはずです。アルバイトやインターンシップでよい成果を上げた経験があるなら、その業界や職種に興味を持っている可能性があります。

失敗経験では、自分自身が苦手なことや興味を持っていないことが知れるので、逆を見れば好きなことがわかるケースもあります。例えば、人前で話すことが苦手なら、事務職やプログラミングのようなデスクワークが向いているかもしれません。

自分の苦手要素が明確になれば、仕事選びの軸や条件がはっきりしてきますよ!

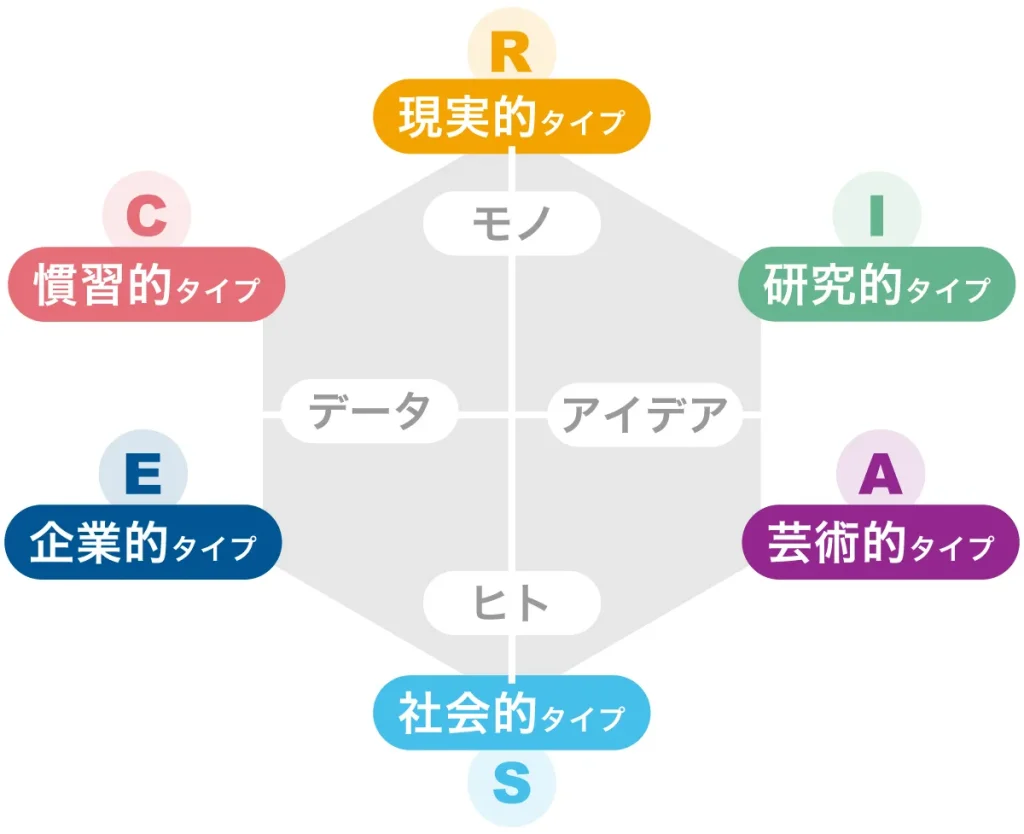

自分の職業興味タイプを知る

インターネット上には、自分自身の興味・関心・向いている職業を把握できるさまざまな診断が存在します。ここでは、アメリカの心理学者 John L. Hollandが提唱する「ホランドコード(RIASEC)」に基づいた興味診断について紹介します。

「RIASEC」とは、ホランドコードにおける6つのタイプの頭文字です。診断をすることで、6つのタイプがわかり、自分にどんな仕事が向いているのかを把握しやすくなります。

RIASECに基づいた診断では、1つまたは複合的タイプとして結果が出ます。

自分のタイプがわかったら、「◯◯タイプ 適職」などと調べて、自分に合う仕事を深掘りしていきましょう。

- Realistic(現実的)タイプ

- Investigative(研究的)タイプ

- Artistic(芸術的)タイプ

- Social(社会的)タイプ

- Enterprising(企業的)タイプ

- Conventional(慣習的)タイプ

R|Realistic(現実的)タイプ|体を動かし「モノ」で成果を出す

現実的タイプは、物や機械を扱うことが好きで、ものづくりなどの仕事に向いていることが特徴です。機械を操作する、運転する、体を動かす仕事などで自分の能力を発揮しやすいでしょう。

向いている職業の例

- 機械オペレーター

- プログラマー

- 運転手(トラック、バス、タクシー)

- 料理人

- 漁師

- 農家 など

I|Investigative(研究的)タイプ|データと理論で問題を解く

研究的タイプは、好奇心が強いことが特徴です。数学や物理などが得意なことも多いでしょう。ひとつの物事をじっくりと分析をすることが好きで、論理的思考が必要な業務に向いています。

向いている職業の例

- 研究者

- 医師・歯科医師

- 薬剤師

- SE(システムエンジニア)

- 調査員

- 学芸員 など

A|Artistic(芸術的)タイプ|自由に表現しアイデアを形にする

芸術的タイプは、規則にとわられることなく、自身の創造力が武器になります。感受性の強さや繊細さによって、独創的な発想をすることで、周囲の評価を得られるでしょう。

向いている職業の例

- デザイナー

- イラストレーター

- ライター

- プランナー

- タレント など

S|Social(社会的)タイプ|「ヒト」と関わり支援することで喜びを得る

社会的タイプは、人と接することが好き・得意だと感じることが特徴です。接客業や教育、販売、医療に従事する仕事などにやりがいを感じるでしょう。

向いている職業の例

- 教師

- 塾講師

- 看護師

- 介護福祉士

- カウンセラー

- インストラクター

- 接客販売業 など

E|Enterprising(企業的)タイプ|目標を掲げて人を動かす

企業的タイプは、リーダーシップに富んでおり、目標達成に向かって計画を立てることや行動することにやりがいを感じます。自らリーダーなどの立場になり、周囲の人を巻き込みながら積極的に活動をしていくでしょう。

向いている職業の例

- 営業職

- セールスエンジニア

- レポーター

- 広報・報道

- 起業家 など

C|Conventional(慣習的)タイプ|ルールを守り正確に整理する

慣習的タイプは、根気強さや協調性のある性格で、ルールを遵守することを重視しながら働くことにやりがいを感じるでしょう。データを分析したりまとめたりすることが得意で、正確性の高い業務にも向いています。

向いている職業の例

- 経理事務

- 一般事務

- 士業(弁護士、税理士など)

- 校正 など

参照元:

厚生労働省「マイジョブ・カード 興味診断」

Nolly「RIASEC診断:職業選択理論」

好きなことを仕事にするのが向いている人

好きなことを仕事にすることが向いているのは、次のような人です。

- 仕事としての目標や理想が明確である

- 仕事として割り切れる

- 飽きずに探求を継続できる

- 失敗してもやめない粘り強さがある

- 収入とやりがいのバランスを把握できる

ただ「好き」という気持ちだけでは仕事で結果を出すのが難しいかもしれません。好きな気持ちを原動力として、「企業にどう活躍したいか」「社会のなかでどんな価値をもたらしたいか」を変化させることができることが重要です。

「人から感謝されたい」「大きなことを達成したい」「新しいことに挑戦したい」のように、好きな気持ちを原動力として行動に移せる人は、好きなことを仕事にするのが向いているでしょう。

スコアでチェック!好きなことが仕事になるかを知ろう

ここでは、「好きなことを仕事にできるのか」をスコアとして可視化しチェックする方法を紹介します。好きなことを仕事として続けられるのか、収入を得ることができるのかをスコアにすることで判断できます。

数値化するのは「情熱」「得意度」「市場性」「理想の働き方」の4つの項目で、各項目5点満点、合計20点満点です。

それぞれのスコアをこちらのシートに記入して計算してみましょう!

H3:「情熱」の測り方

「情熱」の項目では、好きなことにどれだけ時間と集中力を注げるかを可視化します。

情熱を測る手順

- 直近7日間を振り返り、対象の「好き」に費やした合計時間をメモする

- 作業中の没頭度を下表から選び、時間と掛け算してポイント化する

- ポイントをもとに「情熱」のスコアを確認する

| 没頭レベル | 指標 | 換算値 |

|---|---|---|

| 5 | 呼ばれても 気づかないくらい集中 | ×5 |

| 4 | 食事を忘れるほど集中 | ×4 |

| 3 | 1時間ごとに休憩を挟む | ×3 |

| 2 | SNS通知でしばしば中断 | ×2 |

| 1 | 15分で飽きる | ×1 |

| ポイント | 「情熱」のスコア |

|---|---|

| 40ポイント以上 | 5 |

| 30~39ポイント | 4 |

| 20~29ポイント | 3 |

| 10〜19ポイント | 2 |

| 0~9ポイント | 1 |

情熱を測った例

- 直近7日間で16時間読書に没頭した(平日2時間ずつ、土日各3時間)

- 「食事を忘れるほど集中した」ので、没頭レベルは4

- 16時間×4=64ポイント

- 64ポイント→情熱のスコアは「5」

「得意度」の測り方

得意度では、好きなことが成果に結びついているかを5段階で評価します。

| 成果 | 「得意度」のスコア |

|---|---|

| 大きな範囲で高い評価を 受けた経験がある 【例】 全国・学外コンテストで入賞 有料案件を継続受注 など | 5 |

| 大きな範囲で一定の評価を 受けた経験がある 【例】 学内コンテストなどで評価 SNSフォロワー1,000人以上 など | 4 |

| 友人・知人・家族などから しばしば「教えて」と頼られる | 3 |

| 自己流だが成果物を公開済み | 2 |

| 学習中・これからアウトプット | 1 |

好きなものごとによって、成果を評価する方法は異なります。すでに評価を受けている場合は、どれくらいの規模の評価を受けたのか、影響を与えているのかによって、スコアを選択してみてください。

「市場性」の測り方

市場性とは、好きなことが社会的に需要があるかを確認する項目です。需要の有無は、求人数や年収といったデータで確認します。

市場性を測る準備

- 求人件数を確認する(大手求人サイトで、業種、職種などの名称で検索し、ヒット数をメモする

- 平均年収を確認する(「職業名 年収」などのキーワードで検索する、または就職情報サイトなどを用いて、20代のデータを確認する)

- 1と2の結果を、下の表に当てはめる

| 求人件数 | 平均年収 | 「市場性」のスコア |

|---|---|---|

| 1,000件以上 | 400万円以上 | 5 |

| 600~999件 | 350万〜399万円 | 4 |

| 300~599件 | 300万〜349万円 | 3 |

| 100~299件 | 250万〜299万円 | 2 |

| 99件以下 | 249万円以下 | 1 |

求人件数と平均年収のスコアが異なる場合は、合計して2で割った数値を市場性のスコアとします。

「理想の働き方」の測り方

理想の働き方では、自分が譲れない条件上位5個と、業界の一般的な働き方を照らし合わせてスコアを数値化します。

理想の働き方の測り方手順

- 自分が「譲れない」と思う条件を5つピックアップする

- 5つの項目に対して、「◎=譲れない/◯=あればうれしい/△=どちらでも」をつける

- 好きなことや志望業界の一般的な働き方をインターネット上で調べて、5つピックアップする

- 「自分の譲れないこと」と「志望企業の一般的な働き方」を照らし合わせて、◎の数を数える

- ◎・◯の数に応じて、「理想の働き方」のスコアを把握する

譲れない条件としてピックアップする項目は、次の5つがおすすめです。

- 労働時間(長い・短い・残業)

- 休日数(シフト制・土日休み・年間休日数)

- 勤務地(転勤の有無・海外勤務の有無)

- リモート有無

- 価値観(社会貢献度など)

これら、インターネット上にデータとして存在している可能性が高い項目です。例えば、「アパレル店員 労働時間」など、やりたい仕事と、項目をあわせてインターネットで検索することで「1日どの程度の労働時間なのか」「残業はあるのか」を把握できます。

| ◎の数 | 「理想の働き方」のスコア |

|---|---|

| ◎が5つ | 5 |

| ◎が4つまたは◯が半分以上 | 4 |

| ◎が3つ | 3 |

| ◎が2つ | 2 |

| ◎が1つまたは0 | 1 |

情熱、得意度、市場性、理想の働き方、4つのスコアを足して何点になりましたか?好きなことを仕事にできるかどうか、こちらの表から結果を確認してみましょう!

| スコアの合計値 | 好きなことが仕事になる度 |

|---|---|

| 18~20点 | 90%以上 |

| 13〜17点 | 75%程度 |

| 8〜12点 | 50%程度 |

| 7点以下 | 30%以下 |

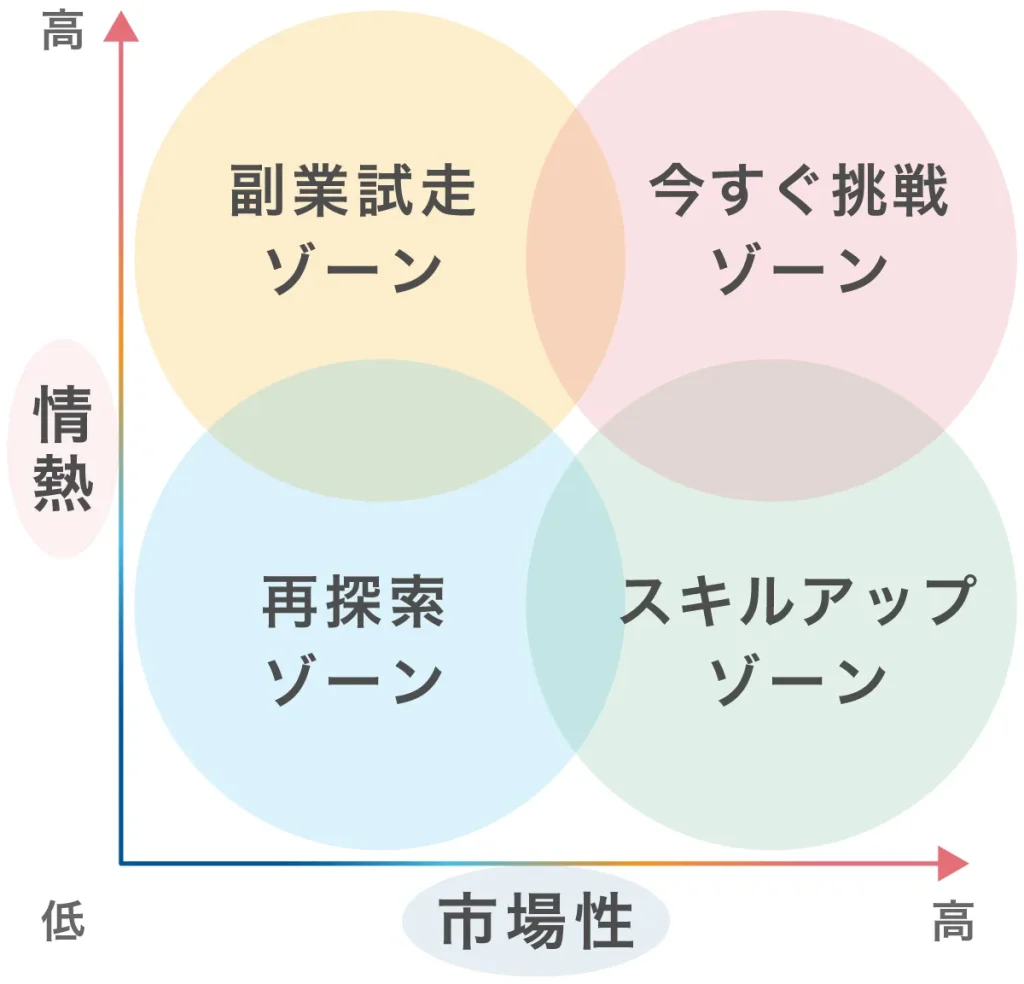

「情熱」と「市場性」から行動プランを考える

4つの項目の合計スコア以外にも、情熱と市場性の2つの項目から、「今後どんな行動をしていけばよいか」を把握することもできます。

行動プランを知る手順

- 情熱のスコアを確認する

- 市場性のスコアを確認する

- 各スコアの5に近いほど「高スコア」、1に近いほど「低スコア」とする

- 次のマトリクス図に当てはまる場所を確認する

今すぐ挑戦ゾーン

- 情熱もあり、市場性も高いため、仕事にすると結果が出やすい可能性が高い

- 就活中であれば、好きなことに挑戦できる職種、企業でエントリーするのがおすすめ

副業試走ゾーン

- 市場性は低いものの情熱があるので、工夫次第では収入につながることがある

- 社会人として働きながらも、副業や趣味などで好きなことを継続することで、成果を得られる可能性がある

スキルアップゾーン

- 市場性が高い場合、スキルや経験を身につけることで収入につなげやすい

- 職種、業界でどんなことが求められるのかを深掘りする必要がある

再探索ゾーン

- 今一度、自分の好きなことを深掘りして、高い情熱をもって取り組めることを探す

- 好きなことだけではなく、今まで挑戦してこなかったことも含めて、やってみたいことを探すのもおすすめ

好きなことを仕事にするメリット

好きなことを仕事にすると、次のようなメリットを感じやすいでしょう。

就活で自分をアピールしやすい

好きなことを軸に就活をする場合、面接などでこれまでに取り組んできたことをアピールしやすいメリットがあります。

自分なりに試行錯誤をしたこと、失敗から学んだこと、成功して得た成果などは、ES(エントリーシート)や面接でアピールできるでしょう。

好きなことに加え実際に経験したできごとであるため、ほかの学生とは異なる、具体的かつ独自性のあるエピソードにしやすいでしょう。

成長・キャリアアップしやすい

好きなことを仕事にすると、得意な分野や興味を持っている分野で働くことになるので、やる気や学ぶ意欲が向上しやすくなります。好きだからこそパフォーマンスを発揮しやすく、結果や成果を残すことでキャリアアップに繋がるケースもあるでしょう。

キャリアアップをすることで、次のようなメリットがあります。

- 収入が増える

- 自己肯定感が高まる

- 即戦力になる力があれば、転職で有利になりやすい など

ストレスがたまりにくい

「好きなこと=仕事」であれば、ストレスがたまりにくくなることが考えられます。例えば、職場の人間関係や顧客とのやりとりで悩んでも、仕事そのものが好きなら苦労や努力を前向きに捉えやすくなるでしょう。

一方で、自分の興味や価値観に反する仕事を選ぶと、ストレスや不満がたまりやすく、少しの悩みをきっかけに仕事そのものが嫌になってしまう可能性があります。

やりがいを感じて長続きしやすい

社会人になると、多くの場合は1日の3分の1(8時間)を仕事に費やすことになります。だからこそ、「仕事が好きはでないと長く続けられない」という声もあります。

好きなことを仕事にすれば「もっと成長したい」「もっとスキルを高めたい」といった目標を見つけやすくなり、仕事のモチベーションにも繋がるでしょう。

好きなことを仕事にするデメリット

好きなことを仕事にするメリットは多く存在する一方で、いくつかのデメリットもあります。

仕事とプライベートの区別がつきにくくなる

プライベートでも行っている、できることを仕事にする場合、仕事とプライベートの区別がつきにくくなることがあります。

「プライベートでは◯◯なのに、仕事では△△しなければならない」というストレスを感じたり、休日なのに仕事が頭から抜けなかったりするでしょう。

例え好きなことでも、仕事とプライベートの区別がつかないと、生活にメリハリがなくなる可能性があります。メリハリがないと「休日なのに仕事のことばかり考えて、心身が休まらない」というデメリットもあるのです。

収入や待遇を優先できないことがある

好きなことを仕事にする人のなかには「好きだけど希望する収入が得られない」といったケースが見受けられます。好きなことを優先して仕事を選んでも、収入や待遇の面で納得がいかないこともあるでしょう。

仕事自体は好きで楽しく働けるとしても、経済的なリスクがある可能性は考慮しておきたいポイントです。

こだわりすぎてうまくいかないことがある

「好きなこと」を仕事にする場合、自分なりのこだわりがあっても、企業の方針や顧客によって変えなければならないケースがあります。いくら自分がこだわってやったことでも、それが企業や顧客に受け入れられなければ、仕事上の成果に繋がらないでしょう。

例えばデザインが好きな人は、仕事のなかで「こういうデザインをしたい」というこだわりがあっても、企業の方針で受け入れてもらえないこともあります。「好きなこと」だからこそ、受け入れてもらえないことが割り切れず、精神的な負担を感じてしまうこともあるでしょう。

実績を積んでいくと自分のこだわりが強みになり、受け入れてもらえる機会が増えるかもしれません!

自分の好きなことを仕事にする方法

ここからは、好きなことを仕事にするための具体的な方法を紹介します。すべてを行う必要はなく、自分にできることから挑戦してみてください。

- 自己分析をして好きなことや興味を洗い出す

- 関連する職種や業界の情報を調べる

- 必要なスキルや資格を身につける

- インターンシップやボランティアなどを経験する

- 小さいことからスタートして反応を見る

- 方向性・軸を決めて就職活動に取り組む

自己分析をして好きなことや興味を洗い出す

まずは、自己分析を通して、好きなことや興味を洗い出すことが仕事選びの第一歩です。

自己分析では、自分自身の性格、能力、価値観、興味・関心などを客観的に見つめることができます。自分はどんなことに興味があるか、何をするのが楽しいかがはっきりすれば、自分に合った職種や業界を見つかりやすくなります。

-

-

自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】

自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

関連する職種や業界の情報を調べる

自分が興味を持っている職種や業界に関する情報を集め、その仕事内容や求められるスキル、資格、給与水準などを把握しておきましょう。

インターネットや書籍、専門誌、SNSなどを利用して、情報を収集するものがおすすめです。就活中で働きたい企業が明確な場合は、OB・OG訪問も検討してみましょう。

-

-

業界研究のやり方|今すぐ始められるポイントや効率的な情報収集方法を紹介

業界研究とは、業界の種類や特徴を調べて理解することです。この記事では、業界研究のやり方や調べる内容、情報を得る方法などを詳しく解説しています。志望業界が決まっていない学生向けのポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

-

-

企業研究のやり方5ステップ!ノート・シートの作成方法や就活への活かし方を解説

就活における企業研究は、企業の詳細な情報を収集し分析するプロセスです。この記事では、企業研究のやり方を5ステップで解説します。情報収集の方法や企業研究で得た情報を就活で活かすポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

必要なスキルや資格を身につける

自分が興味を持っている職種や業界に必要なスキルや資格を身につけるのもひとつです。必要なスキルを身につけたり、資格を取得したりする過程で、向き・不向きを再検討するきっかけにもなります。

スキルを身につけていたほうが、実際に入社したあとも活躍・成長しやすくなります。

インターンシップやボランティアなどを経験する

自分が興味を持っている職種や業界で、実際に働く人たちの仕事内容や雰囲気を知るために、インターンシップやボランティアを経験する方法もあります。

実際の職場で経験を積むことで、自分に向いている職種や業界を見つけられる可能性があります。その分野の人々との交流もできるので、貴重な情報を得ることにも繋がるでしょう。

-

-

インターンシップとは?プログラムの探し方・募集開催期間・参加するメリットを解説

インターンシップとは職業体験を通じて、実力を確かめる・発揮する場所です。今あるスキルを確かめながら伸ばせる機会になるため、時間を確保できる方は積極的に参加しましょう。選考が実施されるインターンシップでは、書類作成や面接の練習も必要です。

続きを見る

-

-

【2025年版】インターンの探し方ガイド!おすすめサイトや選び方を紹介

インターンは就活情報サイトやインターン特化サイト、企業の公式サイトなどで探すことが可能です。この記事では、インターンの探し方や情報収集方法などを詳しく解説します。1・2年生向けの探し方も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

続きを見る

小さいことからスタートして反応を見る

「実際に仕事にするとどうなるか」を確かめるために、小さなことをスタートしてみることもおすすめです。

ここでは、SNSでの活動を例に紹介します。SNSを用いて、インフルエンサーになるための活動をしたり、収入を得るための投稿をしたりします。自分の活動や投稿で、どんな反応がもらえるのか、数値でどんな成果が出ているのかを確認してみましょう。

すぐに成果が出ることもあれば、想像しているよりも成果が出ずに苦労したなど、結果はさまざまです。実際に挑戦することで、「本当に好きなことなのか」「適性があるのか」を把握しやすくなります。

方向性・軸を決めて就職活動に取り組む

最後は、自己分析を通して明確になった「好きなこと」や、インターンシップの経験・スキル取得の経験を踏まえて、就活の目標・方向性を決めていきましょう。自分自身が目指す仕事のイメージを具体的に描くことも有効です。

好きという気持ちだけでは選考に通ることが難しいので、自分が企業や社会で活躍できるかを考えたうえで、就活を進めることが大切です。

-

-

就活の軸の決め方|見つからないときの考え方や業界別・職種別の例を紹介

就活の軸とは、企業や業界を選ぶうえで譲れない条件を指します。就活の軸を決めることで、自分なりの思いを中心に企業を選び、選考に臨むことができます。今はまだ決められていない方も、自己分析や他己分析などをすることで見つけられるでしょう。

続きを見る

-

-

就活準備は何をする?やることを押さえてスムーズな就活を

就活準備を始めるタイミングや何を準備すればいいのかお悩みの方に向けて「就活準備」を解説します。当記事を読めば、就活準備に今日から手をつけることができるのでぜひチェックしてみてください!

続きを見る

就職したけど仕事が好きになれなかったらどうする?

好きなことを仕事にしても、人間関係や働き方などで、「つらい」「ほかの仕事のほうがよかったかも」と思うときがくるかもしれません。

もし仕事が好きではないと感じたとしても、「この先輩は好き」「この作業なら意外と自分に向いている」など、小さなことでも、好きなことやできることを見つけることで、ポジティブになれる可能性があります。また、企業によっては、部署異動ができる可能性もあり、環境を変えることができるでしょう。

「仕事が好きではなかった」と感じたとき、まずは身近な先輩、上司に相談をしてみましょう。頼れる人とコミュニケーションをとることで、改善策が見えてくるかもしれません。

好きなことを仕事にするのではなく「仕事を好きになる」ことも大切

最初はあまり好きではなかった仕事でも、働いていくうちに仕事が好きになったり、働いている自分自身を好きになれたりする可能性もあります。また、「仕事=好きでなければならない」というわけではないため、「好き」以外の軸を中心にしながら働く、仕事を探すことも考えてみてください。

著名人や楽しそうに働いている先輩を見ると、「仕事は好きで当たり前」「仕事が楽しそうで羨ましい」と思うかもしれませんが、どんな人でも仕事のなかで苦労を経験しているはずです。

好きなことを仕事にするのは素敵なことですが、デメリットや現実を受け入れる必要もあることを知っておく必要があります。就活中の方は、「好きなこと」以外に「自分に向いていること」にも目を向けて就活を進めていきましょう。

よくある質問

好きなことを仕事にする方法を教えてください

好きなことを仕事にしたいときは、次のような方法を実践してみましょう。

・自己分析をして好きなことや興味を洗い出す

・関連する職種や業界の情報を調べる

・必要なスキルや資格を身につける

・インターンシップやボランティアなどを経験する

・小さいことからスタートして反応を見る

・方向性・軸を決めて就職活動に取り組む

それぞれの具体的な方法は「自分の好きなことを仕事にする方法」で紹介しています。

好きなことを仕事にしないほうがいい理由を教えてください

好きなことを仕事にしないほうがいい理由として、次のようなことが考えられます。

・仕事とプライベートの区別がつきにくくなる

・収入や待遇を優先できないことがある

・こだわりすぎてうまくいかないことがある

ただし、すべての人がこのように感じるのではなく、個人のメンタルや働く環境によって異なります。好きなことを仕事にするメリットのほうが大きく感じられる人もいるでしょう。

好きなことを仕事にしている人の割合はどれくらいですか?

株式会社キュービックが実施した「今の仕事が『好きかどうか』と『その理由』」について行った調査では、「とても好き」と回答した人は12%、「まあまあ好き」と回答した人は26%、「今の仕事が好き」と回答した人は合計38%という結果でした。

好きなことを仕事にした人だけではなく、仕事をしているうちに好きになっていく人もいるはずです。