卒業前年度を迎える頃になると、就活を意識し始める人が増えてくるでしょう。早い段階から就活を意識して情報収集をする人もいれば、学業などやるべきことを優先している人などさまざまです。

「いつから就活を始めればよいのか」と悩んでいるときは、まず就活のスケジュールの目安を把握しておくことが大切です。早くから準備をすることは問題なく、自分が納得するかたちで就活を行い、志望企業へのエントリーを行いましょう。

この記事でわかること

- 昨今は就活が早期化しており、卒業前々年度からスタートする人もいる

- 早い段階で情報収集を行うことで、参加したいインターンなどが見つかりやすくなることがある

- ES(エントリーシート)や面接対策には、自己分析などさまざまな準備が必要

監修者からのコメント

就活の早期化が進み、「このままでは乗り遅れてしまうのではないか」と焦っている人はいませんか?確かにタイミングをとらえることは大切ですが、必要以上に慌てる必要はありません。いつごろ何をすればよいのか、一つずつ確認していきましょう。

目次[表示]

調査結果

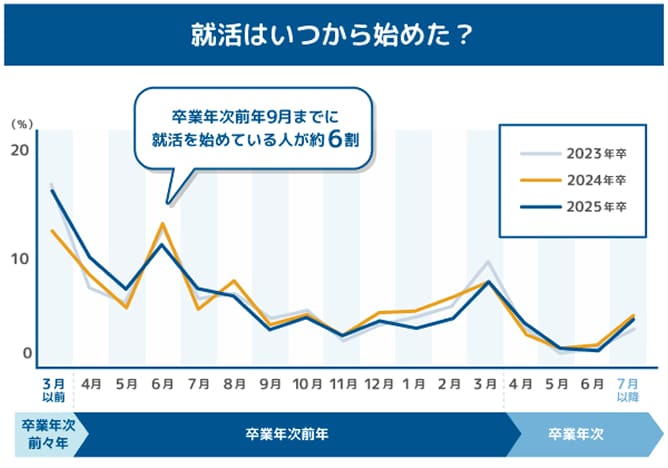

就活はいつから始めた?

就活はいつから始めた?

株式会社リクルートの「就職みらい研究所」が2025年に発表した「就活白書2025」によると、2025年卒の学生の就活開始時期は6割が卒業前年度9月以前であることがわかります。現在の就活日程になった2017年卒から50ポイントも増えています。

※調査期間:2025年卒-2024年11月22日~2024年12月4日

2024年卒-2023年11月22日~2023年12月4日

2023年卒-2022年11月21日~2022年12月5日

※回答者数:2025年卒-1,835人

2024年卒-1,802人

2023年卒-1,618人

そして、卒業前年度の2月までの累計は80.9%と、3年生のころから就活を開始している人がほとんどとなっています。

27卒大学生

就活スケジュール

いつから何する?

就活スケジュール

いつから何する?

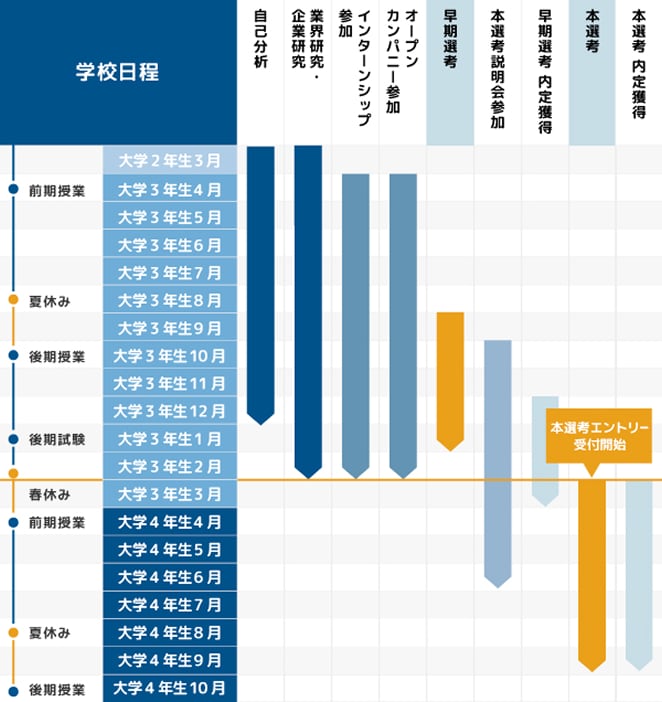

ここでは、4年制大学の就活スケジュールの目安を紹介します。

大学2年生から就活の準備を始め、3年生になった春からインターンなどのイベントに参加し、ここから本格的に就活がスタートするといった流れが一例としてよく見受けられます。

最近では早期選考によって、通常の選考よりも早く就活が進む場合もあります。こちらの項目では、早期選考と通常のスケジュールの両方を紹介します。

大学4年生になる前に就活が終了している人もいるんですね。とても早いイメージです。

これはデータを参考にした目安のスケジュールです。学業などの都合によっては、大学4年生になってエントリーをする人もいるので、個人のスケジュールも考慮して開始しましょう。

短大・専門学校・6年制大学・大学院生の方は「【学校別】短大・専門学校・大学院生などはいつから就活を始める?」で、スケジュールを確認してみてください。

大学2年生3月前後~

自己分析や業界研究・企業研究を行う

就活開始に向けて、次の準備を進めていきましょう。

就活準備でやること

- 自己分析

- 業界研究

- 企業研究など

自己分析と業界研究・企業研究は、選考が本格的にスタートする前から行っておきたいことのひとつです。自己分析と並行して、業界研究・企業研究を行うことで、就活の軸や、業界や職種に対する向き・不向きを明確にしやすくなります。

周囲のペースにとらわれることなく、自分が「就活を始めたい」と思ったタイミングで、就活のスタートを切りましょう。

自己分析をはじめとする就活準備の詳細は「就活に向けてやっておきたい準備内容」で紹介しています。

大学3年生4月~

インターンに参加する

就業体験を通じて、企業とのマッチング度合いや、自分の実力を確かめるためのプログラムのこと

インターンは4月頃から募集が開始され、夏にかけて参加者が増えていく流れです。卒業前年度の夏以外にも、例えば大学1年生や2年生を対象とした長期のプログラムも実施されています。学業との両立を考えながら参加してみましょう。

卒業前年度の夏季休暇を利用して、興味のある企業のインターンに参加する人が多い傾向にあります。

インターンではさまざまな経験ができますが、参加しなければならないものではないので、無理のない範囲で参加しましょう。

-

-

インターンシップとは?プログラムの探し方・募集開催期間・参加するメリットを解説

インターンシップとは職業体験を通じて、実力を確かめる・発揮する場所です。今あるスキルを確かめながら伸ばせる機会になるため、時間を確保できる方は積極的に参加しましょう。選考が実施されるインターンシップでは、書類作成や面接の練習も必要です。

-

-

インターンはいつから始めるのがベスト?募集開始と参加の時期とは

インターンの開催時期は企業によりさまざまで、1年中開催する企業もあれば、夏・冬と期間を限定したプログラムもあります。インターンの参加を検討しているのであれば、開催時期から逆算をして準備を始めましょう。

大学3年生4月~

オープン・カンパニーに参加する

オープン・カンパニーとは、業界や企業の情報提供・PRを目的としたイベントなどのこと

新卒の募集を実施する企業や就活情報企業、学校のキャリア支援センターが主催するイベントであり、半日~1日の短期間のプログラムを指します。

オープン・カンパニーは「1Day仕事体験」といわれることや、企業によっては「インターン」として募集されることもあります。

座学による事業や業務内容の説明、先輩や卒業生の講演会、座談会、職場見学が実施されます。

大学3年生9月~

早期選考スタート

早期選考とは、就活の情報が解禁される3月1日より前に、実施される選考を指します。外資系企業やベンチャー企業では、早期選考を実施することが多いといわれています。

早期選考を実施する企業は、インターンに参加したり、早期選考イベントに参加したりすると探せるでしょう。

早期選考については、こちらの記事で詳しく解説しています。

-

-

早期選考は受けるべき?実施企業の探し方とメリットデメリットを紹介

早期選考とは、就活の情報解禁である3月1日より前に開始する選考です。早い場合は、3月時点ですでに内定を獲得している学生もいます。さまざまなメリット・デメリットがあるため、タイミングや書類作成・面接練習の準備時間を確保できるかを含め、選考を受けるか検討してみましょう。

大学3年生12月~

早期選考を受けた学生が内定獲得

早期選考を受けた学生が、大学3年生の冬ごろから内定を獲得しはじめます。

早期選考で内定に至らなかった方、ほかの企業にも興味が湧いてきた方などは、このまま就活を継続します。

大学3年生2月~

本選考向けの説明会に参加する

合同説明会や企業説明会へ参加することで、興味がある企業を見つけられる可能性があります。

ひとつの会場にさまざまな企業ブースが出展し、企業が自社の説明を行うイベント。業界や企業に関する情報のほかにも、インターンや早期選考に関する情報を得られる

企業が自社を知ってもらうために企業が社内で開催する説明会。選考に関する情報や、Webサイト上ではわからない情報を得たり、実際に質問したりできる

説明会は、2〜3月に行われることが多いでしょう。就活が解禁されるタイミングで多くの人が参加し、そのままエントリー・選考へと進みます。

説明会はオンラインで実施されることもあるため、会場や企業へ足を運ぶよりも多くのイベントに参加できそうですね。

-

-

合同説明会の探し方と参加するメリット|服装と持ち物・有意義な参加方法を紹介

合同説明会には、就活のモチベーションを高める、知らない業界・企業に対する理解を深められるなどさまざまなメリットがあります。一度に幅広い企業について知れるチャンスであるため、都合が合う方は積極的に参加してみましょう。

-

-

会社説明会とは?当日の流れや基本マナー、質問のポイントを解説

会社説明会とは、企業が自社を知ってもらうために開催する説明会のことです。会社説明会は、Webサイトなどでは理解できない、独自の情報や先輩社員のリアルな声を聞ける貴重な機会です。気になる業界、企業の会社説明会に参加して、より多くの情報を集めていきましょう。

大学3年生3月~

本選考のエントリー・選考がスタート

経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)が要請するスケジュールでは、3月1日に選考情報の解禁、企業へのエントリーを開始、同年6月1日に選考を開始となっています。

経団連に加盟していない企業でも、この時期から本選考を開始する企業は多数あります。

大学4年生6月~

本選考内定獲得

書類選考、適性検査、面接などの選考を経て、順次内定を獲得していくことになります。

春や夏の選考以外にも、秋採用・冬採用といったものもあるため、内定を獲得するタイミングは人それぞれです。

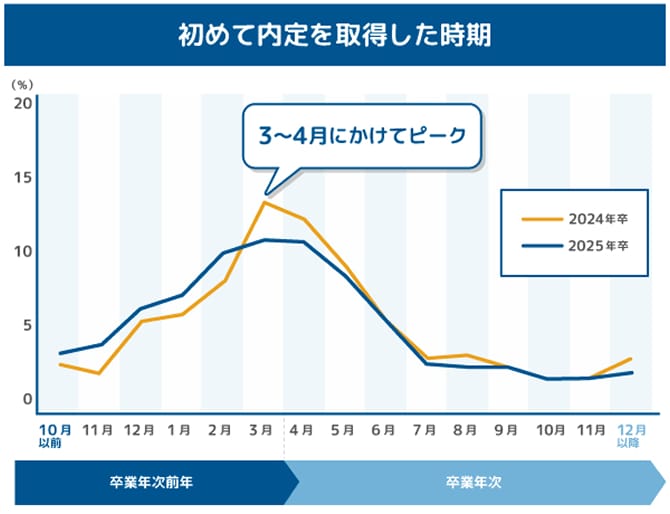

株式会社リクルートの「就職みらい研究所」が2025年に発表した「就職プロセス調査(2025年卒)」によると、初めて内定を獲得した時期で最も多いのが3月、次いで4月という結果となっています。

※調査期間:2025年3月12日~3月17日

※回答者数:大学生 744人・大学院生 285人(集計対象)

周囲の人が内定を獲得しているとあせるかもしれません。しかし、就活を始めるタイミングなどによって内定を獲得する時期は異なるため、あせらず着実に就活を進めていきましょう。

-

-

ChatGPTでの業界分析のやり方!すぐ使えるプロンプト集と就活への活かし方

ChatGPTを活用すれば業界分析を短時間で効率化できます。本記事では、市場規模や強み・弱み、トレンド、将来性などの業界分析に使えるプロンプト集と注意点を解説します。業界分析を効率的に進め、就活へ活かしたい学生必見です。

監修者からのコメント

就活のスケジュールには、インターンシップからの早期選考の波と、従来のスケジュール(4年生になる春休み前後にスタート)の本選考の波があります。企業によってスケジュールが異なるため、志望する企業の情報は早めに確認することをおすすめします。少しずつ自己分析、業界研究などを始めていきましょう。

ここでは4年制大学以外の学校における就活スジュールの目安を紹介します。

学校や学部、志望する企業によって就活を始める時期が異なる場合があります。

短大

ここでは、2年制短大の就活スケジュールの目安を紹介します。

| 時間 | 就活スケジュール |

| 短大1年生1~2月 | 自己分析・業界研究などの就活準備 |

| 短大1年生3月 | エントリー・ES提出・選考 |

| 短大2年生5月以降 | 内定獲得 |

短大生の場合、3月にエントリーを開始する方が多いでしょう。そのため、1年生の1~2月くらいまでには自己分析などの就活準備を済ませておくのがおすすめです。

短大の場合、4年制大学と比較するとスケジュールがタイトになるといえます。1年生のうちに就職や4年制大学への編入など進路を意識し、準備を進めいきましょう。

専門学校

ここでは、2年制専門学校の就活スケジュールの目安を紹介します。

| 時間 | 就活スケジュール |

| 1年生1~2月 | 自己分析・業界研究などの就活準備 |

| 1年生3月 | エントリー・ES提出・選考 |

| 2年生5月以降 | 内定獲得 |

専門学校や志望企業のジャンル(美容系、医療系、IT系など)によって、就活スケジュールや方法が変わる可能性があります。そのため、学内にあるキャリア支援センターなども活用するのがおすすめです。 専門学生の場合、1年生の3月にエントリーを開始する方が多いでしょう。そのため、1~2月くらいまでには自己分析などの就活準備を済ませておくのがおすすめです。

6年生大学

ここでは、6年制大学の一般的な就活スケジュールの目安を紹介します。学部によって就活スケジュールが異なる可能性があります。

| 時間 | 就活スケジュール |

| 大学4年生3月 | 自己分析・業界研究などの就活準備 |

| 大学5年生4月 | インターンへの参加。オープン・カンパニーへの参加 |

| 大学5年生2月 | 説明会への参加 |

| 大学5年生3月以降 | エントリー・選考の開始 |

| 大学6年生6月以降 | 内定獲得 |

6年制の大学の場合は、大学4年生から就活準備をスタートする方もいます。大学5年生になってからインターンなどのイベントに参加し、興味のある企業について深掘りをしていきましょう。

学部によっては研究や国家試験の対策などもあるため、このスケジュールどおりには就活が進まない場合もあるでしょう。

例えば薬学部に通う学生の場合、実務実習や国家試験がありその対策に時間を割くことが必要です。そのため、5年生のうちにインターンへの参加、就活の準備を十分に行うとよい場合もあります。

なお、研修医になる医学部の学生の場合も就活は必要ですが、卒業後に研修医として働くことになるので、「マッチング」に参加をすることから就活が始まります。この場合は、6年生の秋冬に研修先が決まり、卒業試験・国家試験に合格して研修医となるという流れになるでしょう。

大学院

大学院の場合、修士課程と博士課程によって就活をスタートするタイミングが異なります。ほかにも、文系・理系といった学部による違いや、進路による違いもあります。本選考のタイミングでエントリーする場合は、次のようなスケジュールです。

| 時間 | 就活スケジュール |

| 卒業前年度夏・秋 | 自己分析・業界研究などの就活準備 |

| 卒業前年度3月~ | エントリー・内定獲得 |

就活の選考開始時期は、企業によって異なるため、企業ごとの情報収集が大切です。ここでは、大きく分けた3パターンの、就活開始時期の目安を紹介します。

経団連に加盟している企業

経団連に加盟する企業は、要請されたスケジュールに従って採用活動を実施しています。経団連が要請するスケジュールは、次のとおりです。

| 企業説明会などの広報活動 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |

| 採用選考活動開始時期 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |

| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

経団連に加盟している企業は、経団連Webサイトの「会員一覧」から確認できます。

経団連に加盟していない企業(中小企業・ベンチャー・スタートアップなど)

(中小企業・ベンチャー・スタートアップなど)

経団連に加盟していない企業では、要請するスケジュールよりも早い時期から採用活動をスタートし、内定を出す傾向があります。例えば、夏のインターンを開催後、すぐに企業説明会を開催し選考を行うこともあります。

外資系企業

経団連に非加盟の外資系企業も、経団連に加盟している企業より早いスケジュールで採用活動を実施することがあります。近年では、通年採用を行う外資系企業もあり、選考の開始時期は企業により異なります。

インターンに

参加したほうがいい?

参加したほうがいい?

株式会社ワンキャリアが2025年に発表した「【27卒】就職活動に関するアンケート」によると、5月時点で全体の65.6%がサマーインターンにエントリーしていることがわかります。そして、サマーインターンに関する情報収集は、ほぼ全員となる99%が5月までに情報収集を開始しています。

調査結果はサマーインターンに関するものですが、冬季開催のウィンターインターンもあります。

インターンの募集・参加はいつから?

企業により異なりますが、インターンの募集時期と、プログラム開催時期の目安は次のとおりです。

| サマーインターンの場合 | |

| 募集開始 | 3~5月 |

| 開催時期 | 7~8月(夏季休暇期間の実施が多い) |

| ウィンターインターンの場合 | |

| 募集開始 | 【秋】 8~10月 / 【冬】10~12月 |

| 開催時期 | 【秋】10~12月 / 【冬】12~ 2月 |

サマーインターンの場合、1~2月のようにかなり早期から募集をかける企業もあります。志望度が高い企業のインターンに関する情報は、冬・春から確認しておきましょう。

企業によっては、サマーやウィンターのように時期に関係なく、1年を通してインターンの募集を行っている企業もあります。

インターンの目的・メリット

インターンに参加することで、次のようなメリットを得られるでしょう。

● 業界・企業の理解を深められる

● 自分の適性を判断しやすくなる

● 就活のモチベーションを高められる

● 実務によりスキルを得ることができる

● 採用につなげられる可能性がある

● 本選考の予習ができる

● 人脈が広がる可能性がある

インターンに参加するか迷っている方は、どんなメリットがあるかを知り、自分の就活に役立つかを考えてみてください。

ただし、インターンは参加しなければならないものではありません。インターンに参加しないからといって、就活で不利になるとはかぎらないことも知っておきましょう。

インターンの参加には、ES(エントリーシート)、適性検査、面接などの選考があるプログラムもあります。次の見出しで紹介する「就活に向けてやっておきたい準備」を確認しておきましょう。

就活に向けて

やっておきたい準備内容

やっておきたい準備内容

ESや面接で何を伝えるかを考えるためには、自己分析などで自分を深掘りする必要があります。就活の準備で行うことを見ていきましょう。

■ 自己分析

■ 業界研究

■ 職種研究

■ 企業研究

■ 書類選考の対策

■ 適性検査の対策

■ 面接選考の対策

自己分析

これまでの経験や思考を振り返り、自分の能力や強み・弱みなどを分析して、言語化すること

自己分析を進めることで、自分はどんな仕事がしたいのか、どんな職場環境がマッチするかなどを判断しやすくなります。

幼少期から現在までの自分を振り返り、いつどんなできごとがあったのかを書き出してみましょう。その経験を通じて、自分の価値観がどう変わったかなどを書いていくと、今まで気づけなかった自分を深掘りすることができます。

-

-

今すぐできる自己分析のやり方8選|無料診断ツールや強みが見つからない理由も紹介

自己分析を行うことで、自分に合う業界・職種・企業が見つけやすくなります。それだけではなく、ESや面接で頻出する志望動機や自己PRなどで、独自性・具体性のあるエピソードを考えられるでしょう。就活が本格化する前に、自己分析を進めていきましょう。

-

-

就活の軸の決め方|見つからないときの考え方や業界別・職種別の例を紹介

就活の軸とは、企業や業界を選ぶうえで譲れない条件を指します。就活の軸を決めることで、自分なりの思いを中心に企業を選び、選考に臨むことができます。今はまだ決められていない方も、自己分析や他己分析などをすることで見つけられるでしょう。

業界研究

特定の業界について理解を深めていくこと

業界研究の際は、このような内容を調べるのがおすすめです。

● 業界の動向:業界全体の成長率、最新のトピックス、将来性など

● 就業環境:業界特有の労働条件や文化、職場環境

● 業界と関連するスキルや知識:業界で働くにあたり必要なスキルや知識

-

-

業界研究のやり方|今すぐ始められるポイントや効率的な情報収集方法を紹介

業界研究とは、業界の種類や特徴を調べて理解することです。この記事では、業界研究のやり方や調べる内容、情報を得る方法などを詳しく解説しています。志望業界が決まっていない学生向けのポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

職種研究

自分が興味をもつ職種について理解を深めるために研究すること

職種とは職務内容の種類であり、「営業職」「開発職」などに分類されます。業界とは、企業が属する事業の種類であり、業界は違っても同じ職種は存在します。

職種ごとに携わる業務や必要となるスキル・経験・知識は異なるため、自己分析の結果から、自分の強みが活かせるか、企業で活躍できるかを考えてみましょう。

-

-

職種研究のやり方4ステップ|知っておきたい職種一覧も紹介

就活で応募する企業を見つける第一段階として、自己分析や業界研究と合わせて行っておきたい作業に「職種研究」があります。 この記事では、効果的な職種研究のやり方を4ステップでわかりやすく解説します。就活前 ...

企業研究

自分が志望する企業を深く理解するために研究すること

企業のWebサイトや就活情報サイト、SNSなどのコンテンツを通して、企業のビジョンや文化、製品、サービスについて深掘りをします。さらに、同業他社となる存在はどの企業なのか、どういった点で差別化しているのかなども調べていきましょう。

自己分析の結果と重ね、自分の就活の軸と描いたキャリア、企業の方針が、業務内容や社風とどう合うのかを確認することで、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。

-

-

企業研究のやり方5ステップ!ノート・シートの作成方法や就活への活かし方を解説

就活における企業研究は、企業の詳細な情報を収集し分析するプロセスです。この記事では、企業研究のやり方を5ステップで解説します。情報収集の方法や企業研究で得た情報を就活で活かすポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

書類選考の対策

書類選考では、ESの提出が求められるのが一般的です。

ESには、志望動機や自己PR、長所・短所をはじめとした、企業が把握したい質問が記載されています。これらの項目は、十分な自己分析や企業研究をすることで充実した内容を回答できるため、入念に準備しておきましょう。

提出が求められる書類は、企業や職種により異なることがあり、クリエイティブな職種の選考では「ポートフォリオ」の提出が必要な場合もあります。

-

-

エントリーシートの書き方ガイド!企業が見る観点や書くときのコツ・例文を項目別で紹介

インターンや就活で提出するエントリーシート(ES)は、企業に自身のスキルや特徴を知ってもらうための重要な書類です。この記事では、エントリーシートの書き方のポイントや項目別の例文、基本情報や学歴の記入方法などを詳しく解説します。

-

-

【例文20個】自己PRの書き方|自分の強みを見つけ出す方法と印象に残る文章の作り方

ESや履歴書で頻出する自己PRを書くとき、「自分の強みが何かわからない」と悩む方もいるかもしれません。そういった方は自己PRを書き始める前に、自己分析や他己分析などを活用し、自分のアピールポイントを見つけてみましょう。

適性検査の対策

企業によっては、選考の際に適性検査が実施されることがあります。

適性検査とは、学生の知識や能力、性格・価値観といった個性や人柄を測定するための検査であり、「SPI」や「玉手箱」といった名称の検査があります。

適性検査の種類や受検形式は企業により異なるため、志望する企業が行う適性検査の種類にあわせた対策が必要です。

-

-

就活の適性検査の種類・例題|種類と対策のコツをわかりやすく解説

適性検査には、能力検査と性格検査の両方が実施されることが一般的です。SPIや玉手箱などの種類がありますが、出題傾向や解答方法などが異なります。選考に通過できるよう、企業が実施する適性検査を調べ、対策を進めていきましょう。

-

-

SPI対策の完全ガイド|出題分野別の傾向や例題、勉強法・おすすめ本を解説

SPIとは、多くの企業が採用選考に取り入れている適性検査のひとつです。この記事では、SPIの概要や出題分野別の問題例、対策のポイント、おすすめの本やアプリなどを紹介します。

面接選考の対策

書類選考の通過後、面接やグループディスカッションでの選考が実施されます。

面接は、企業の採用担当者に自己アピールをし、入社への熱意を伝えられる機会であるため、より入念に準備をして臨みましょう。

最近では、一次面接、二次面接をオンラインで実施するケースも増えています。そのため、パソコンやタブレットの前で行うオンライン形式の面接にも慣れておくことが大切です。

面接では、次のような質問が頻出します。

● 志望動機

● 学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)

● 自己PR

● 長所・短所

● 趣味・特技

● 逆質問(何か質問はありますか?)

-

-

就活面接を攻略!頻出質問や対策のコツ、マナーを総解説【新卒】

はじめて就活面接に参加する前は、対策や準備に不安を感じるかもしれません。そこで今回は、面接の形式やフェーズごとの特徴、よく聞かれる質問や回答のポイントなどを紹介します。面接を成功させるための心構えも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

-

-

【新卒向け】面接で聞かれる質問+回答例20選!答え方のコツをわかりやすく解説

面接で行われる質問は、ある程度想定できるためどう答えるかを備えておくことは可能です。特に、志望理由や自己PRのような質問の頻度が高く、ほかの学生と差を付けてアピールしたい部分はスムーズかつ具体的に答えられるようにしておきましょう。

-

-

就活準備は何をする?やることを押さえてスムーズな就活を

就活準備を始めるタイミングや何を準備すればいいのかお悩みの方に向けて「就活準備」を解説します。当記事を読めば、就活準備に今日から手をつけることができるのでぜひチェックしてみてください!

就活が本格化する前に

ビジネスアイテムを

準備しておこう!

ビジネスアイテムを

準備しておこう!

就活では、私服、ビジネスカジュアル、スーツなどを着用する機会があります。志望企業に合わせた服を着用するタイミングは、本選考だけでなく、説明会やインターンの選考、OB・OG訪問などさまざまです。就活の開始とともにビジネスシーンにマッチする服装を整えておくことも忘れないようにしましょう。

就活でもビジネスシーンでも第一印象が重要であるため、TPOに合った服を準備しておきましょう。スーツなどの服が事前に準備できていれば慌てることなく、自信をもって就活に臨めます。

\ 就活に必須のアイテムがお得に揃う!/

-

-

就活スーツの選び方|色・柄・着こなしのポイントとおすすめ商品を紹介

就活がスタートすると、「就活スーツ(リクルートスーツ)」を着る機会が増えてくるでしょう。就活が本格化する前に、どんな色、柄、デザインのスーツを選べばいいのか、どんな着こなしをすればいいのかを把握しておきましょう。

-

-

【画像あり】メンズスタイルのビジネスカジュアルコーディネート例|季節別コーデも紹介

メンズスタイルのビジネスカジュアルでは、服の色やデザインのほか、着こなし、清潔感、サイズ感なども重要です。服装選びのポイントを把握することで、企業の雰囲気にあわせたコーディネートや、季節ごとに何を着ればよいのかも把握しやすくなります。

-

-

【画像あり】レディーススタイルのビジネスカジュアルコーディネート例|季節別コーデも紹介

レディーススタイルのビジネスカジュアルでは、色・デザインだけではなく、着こなし方や清潔感、適度なサイズ感といったことも意識してみましょう。季節、企業の雰囲気にあわせたコーディネートを考えられるようになれば、自信をもって就活に臨めます。

よくある質問

Q |

いつから就活を始めている人が多いですか? |

A |

株式会社リクルートの「就職みらい研究所」が2025年に発表した「就活白書2025」によると、2025年卒の学生の就活開始時期は、6割が卒業前年度9月以前から行っていることがわかっています。 昨今は、以前より就活が早期化している傾向があります。 |

Q |

短大の場合、いつから就活を始めますか? |

A |

2年制の短期大学の場合、1年生の3月から就活が本格化する場合が多いでしょう。 3月の就活解禁でエントリーができるよう、1~2月までにESなどの書類を作成するための準備をしておくのがおすすめです。 |

Q |

大学院生の場合、いつから就活を始めますか? |

A |

大学院生の場合、修士課程(2年)と博士課程(3年)で就活スケジュールが異なります。 修士課程の場合は、1年生の夏・秋頃から研究と同時に自己分析などの就活の準備を進めていきます。 一方で博士課程は学部生や修士課程とは異なり、2年生夏頃から志望企業にエントリーをするなど、ややスケジュールが異なることが特徴です。 いずれの場合も、早期からインターンや志望企業に関する情報収集は開始しておきましょう。 |

Q |

就活はいつまで行うものですか? |

A |

終了時期は人によって異なります。 4年制大学の場合、早期選考によって大学3年生の秋から冬に内定を獲得する人もいれば、実習や試験、研究などを重視して大学4年生の夏や秋に内定を獲得する人もいます。 秋・冬になると採用定員に達し、募集終了となることも増えてくるでしょう。周囲の就活の進行度合いに流されず、自分の志望企業の選考スケジュールなどにあわせた就活を進めていくのがおすすめです。 |

監修者情報

監修者:遠藤美穂子さん

新卒で東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)入行、営業店・本部にて法人営業に携わるほか、新人研修講師、採用面接官も経験。現在はキャリアコンサルタントとして大学での就活支援、キャリア系講義、社会人向けのビジネスマナーやキャリア開発研修などを行っている。

資格:国家資格キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士